3月10日,沙盒遊戲平台Roblox股登陸紐交所,並將“元宇宙”概念寫進招股書,不僅引爆科技圈和資本圈,也激發了媒體和公眾對元宇宙的極大熱情。

01. 數字時代的新大陸與哥倫布

2021年是元宇宙的元年,3月10日,沙盒遊戲平台Roblox股登陸紐交所,並將“元宇宙”概念寫進招股書,不僅引爆科技圈和資本圈,也激發了媒體和公眾對元宇宙的極大熱情。

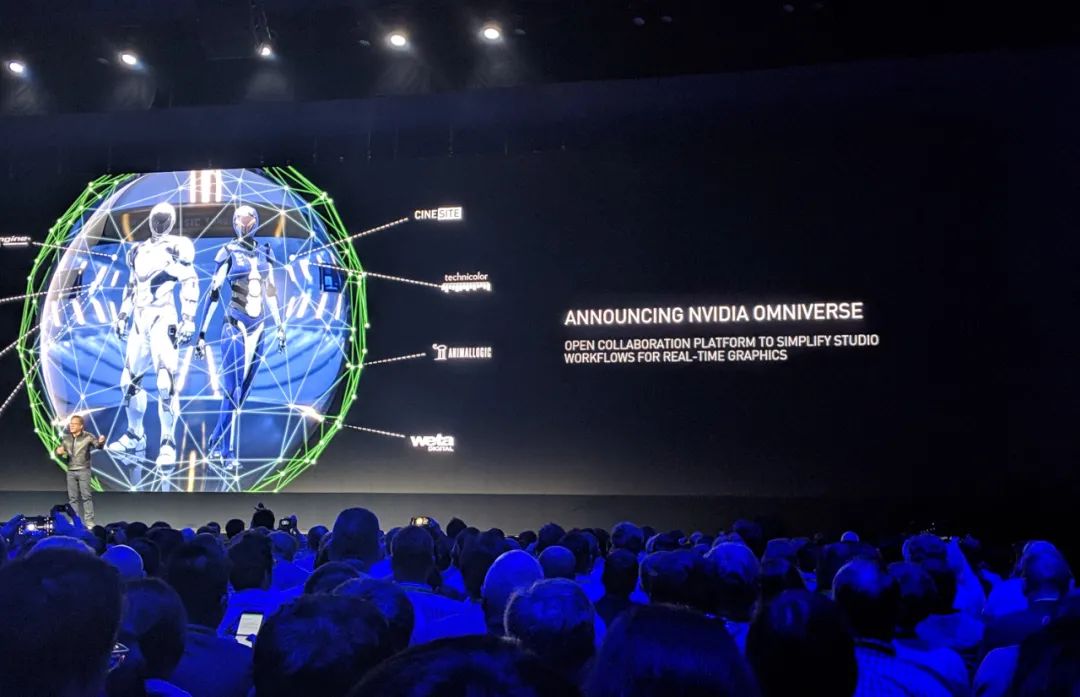

10月28日,Facebook首席執行官扎克伯格在公司的“Connect”發布會上宣布,公司名稱將從Facebook改為Meta,全面進軍元宇宙。 11月2日,微軟CEO納德拉公佈微軟進軍元宇宙的計劃,並表示將於2022年發布Mesh For Teams虛擬平台。而英偉達早就為開發元宇宙準備好了Omniverse平台。大公司的入場,無疑將這場全民元宇宙狂歡推向了高潮,基本上天天刷屏。

圖| 扎克伯格在“Connect”發布會上宣布改名Meta

圖| 扎克伯格在“Connect”發布會上宣布改名Meta

今天一半人在高談闊論元宇宙,一半人在冷嘲熱諷這些高談闊論的人如何不靠譜,但毫無疑問,勝利屬於元宇宙這個概念,它成功地抓住了所有人的眼球。其實不用太糾結於元宇宙這個翻譯的是否準確,也不用太在意Metaverse如何定義,今天有關元宇宙的所有討論,都是一種關於數字空間的新想像,彼此的差別是誰的想像力更豐富,誰的腦洞更大。至於扎克伯格在“Connect”發布會上的演講,有網友評論說,想像力遠不如科幻電影。元宇宙不可被定義,只能被想像,我們不能定義一個還不存在的東西。

關於元宇宙的各種想像能否夢想成真,不僅取決於想像力,更取決於技術的發展,就連扎克伯格都講,他構想的元宇宙是未來五到十年的事情。元宇宙在本質上是通過技術創造出的數字空間,我們要進入元宇宙,要實現在元宇宙中的數字化工作和生存,就需要藉助技術裝備,包括但完全不限於各種AR、VR、MR裝備,也需要藉助各種平台、軟件和應用的支撐。即便我們認為元宇宙是個世外桃源,但我們和元宇宙之間還隔著諸多作為公司的“Meta”們,也就是那些建造了元宇宙並售賣門票的大公司。

元宇宙就像15世紀的新大陸,探險家夢想的是東方的印度和中國,但實際抵達的可能是完全意料之外的美洲,未來的各種可能性,是今天沒有想到可能也無法想到的。進軍元宇宙,就是數字時代的“地理大發現”,元宇宙就是數字時代的新大陸。而扎克伯格以及眾多躍躍欲試的科技精英,就是數字時代的達伽馬、哥倫布和麥哲倫,他們是數字空間的探險家,是數字新大陸的開拓者,一場數字時代的空間革命徐徐開啟。

02. 人類的第五空間

無論我們是歡迎元宇宙,還是恐懼元宇宙,我們都無法否認一點,人類在陸、海、空、天之外,創造出了第五空間,以前經常稱之為賽博空間、網絡空間、虛擬空間,但我更願意稱之為數字空間。

人類棲居於大地之上,對陸地有著獨特的眷戀,今天的世界仍然是以陸地作為根基建立的,領土被視為神聖不可侵犯的。但隨著航海技術的發展,人類生存空間擴展到海洋。隨著航空航天技術的發展,人類生存空間正在向太空擴展,馬斯克的火星移民計划算是太空擴展的最大想像力了。移民火星,向太空擴展,是人類對物理空間的極限探索。與之並存的是,人類正在通過技術打造一個全新的數字空間。

圖| 與“移民活動”並存的是數字空間的拓展

圖| 與“移民活動”並存的是數字空間的拓展

數字空間的第一個獨特之處在於,數字空間不是被探索的,而是被打造的,是通過技術創造出來的,並依賴技術的維持而存在。與太空探索技術緩慢發展截然不同,數字空間技術日新月異。元宇宙就誕生在這個數字空間中,是人類試圖在第五空間中創造的社會形態。

數字空間經常被視為虛擬空間,這是相對於物理空間而言的,但由於我們對虛擬與現實的定義,是基於我們在物理空間中的認知,因此這個虛擬並不必然適合定義數字空間。如果基於數字空間自身,或者超越物理空間與數字空間的二元對立,數字空間有自身的現實性,這個現實性不僅體現在支撐數字空間的各種軟硬件設備,更體現在數字空間中存在的各種社會關係,這種社會關係不是一種自然實在,但確實一種社會實在,同樣具有現實性。

如果從數字空間對現實世界的重塑來看,反而物理世界中所謂的真實,有可能僅僅是一種虛幻而已,我們通過智能設備對世界的認知,很大程度上是算法幫我們選擇甚至塑造的世界,一旦我們陷入到信息繭房中,我們就會認為這就是真實的世界。簡而言之,數字空間不是虛擬的,是現實存在的,是通過技術創造出來的。我們需要在新空間中重新理解何為虛擬與何為現實。

數字空間也經常被視為物理空間的平行世界,關於元宇宙的一種重要描述,就是認為元宇宙是現實世界的平行世界,但這種認識很可能是錯誤的。數字空間/元宇宙不是現實世界的平行世界,而是現實世界的擴展,是現實世界的數字維度,與現實世界之間是相互構造的。互構性是數字空間/元宇宙的第二個獨特之處。一方面,元宇宙需要我們現實世界的軟硬件打造,有關元宇宙的初期想像,均源於我們在現實世界中的經驗和認知,人的肉身決定了人只能將一部分工作和生活搬遷到數字空間/元宇宙,這就決定了我們會將我們肉身的感知投射到元宇宙中;另一方面,想像中的元宇宙一旦建成,部分工作和生活一旦在元宇宙中發生,一部分結果必然會傳導回現實世界,重新塑造我們在現實世界中的認知和行為。耐克在元宇宙中開發的新鞋,很可能成為現實世界的爆款。我們不是在兩個平行的世界中穿梭,我們實際上生活在兩者相互構造的一個世界中。數字空間並不外在於我們,而是深深地嵌入在陸、海、空、天之中。數字空間/元宇宙與現實世界不是平行的,不存在一一對應關係,更不是彼此分離的,兩者是高度嵌套在一切的,是相互構造的。

03.數字空間中的主權者

如果上面的分析能夠成立,那必然涉及到秩序重建問題。每一次空間的擴展,都意味著社會結構的重組和秩序的重建。陸地屬於採獵、游牧和農業社會,土裡刨食,以大地為生。在地理大發現之前,雖然也有工商業的發展,但人類總體上處於農業社會為主體的社會形態中,人類的認知和秩序也是以農業社會為基礎建立起來的。地理大發現將人類的生存空間拓展到海洋,海洋的意義不僅是提供新的物產,更重要的是將全球連為一體,促進了商品和人員的大交換,催生了現代工商社會和民族國家體系。地理大發現後的五百年間,人類創造的精神和物質財富,遠遠超過在這之前人類上萬年創造的總和。

太空探索和數字空間將會帶來什麼改變呢?雖然太空探索還在進行中,但火箭和衛星技術的發展,不僅改變了戰爭的形態,也改變了我們生產和生活方式,比如無人駕駛技術的發展以及我們出門開車離不開的導航。與此同時,數字空間的拓展將我們將從工商社會帶入數字社會,全社會都將數字化或被數字化重新塑造。這並不意味著工商社會的消亡,就像工商社會的誕生並沒有消滅農業社會一樣,數字社會的誕生也不會消滅工商社會,但會重新定義工商社會,所謂的數字化轉型僅僅是大變革的開啟,英偉達的Omniverse平台試圖重新塑造人類的生產,而元宇宙則試圖重新塑造人類的生存。我們今天的認知、生產和生活,都已經被打上了數字化的印記,數字社會已經來臨。

圖| 英偉達的Omniverse平台

圖| 英偉達的Omniverse平台

那與數字社會相應的秩序是一種什麼樣的秩序呢?這取決於誰掌控著數字空間,元宇宙是一個很好的觀察點。元宇宙就是數字空間中的數字王國,扎克伯格夢想一統江湖,將Meta打造成元宇宙的元宇宙,一個統一的元宇宙平台。但微軟立馬跳出來,宣布將打造微軟自己的元宇宙。可以想見的未來,是大公司紛紛建立自己的元宇宙,就像地理大發現時代的探險者建立一個個殖民地一樣。我們在現實世界看,這些元宇宙無非是大公司的新產品而已,甚至還要註冊個商標,申請個專利。但如果我們從數字空間看,每個元宇宙都是一個數字王國,甚至是數字帝國,一個個數字利維坦誕生了。

在數字空間的新秩序生成過程中,大公司無疑是重要的立法者,它們是數字殖民地的開拓者,必然會成為最初的立法者。大公司決定著元宇宙的基本架構,確定元宇宙內的價值標準和行為規則,並且在很大程度上,元宇宙內的法律是由代碼來自動執行的,而不是以文字的方式呈現出來的法律條文。

元宇宙自然不是法外之地,元宇宙的規則當然要滿足政府的監管要求,比如對隱私和安全的保護,但監管部門的觸手可能也就到此為止,就像今天美國的監管部門依然無法掌握Facebook龐大系統的內部運作一樣,未來的監管部門更不會掌握元宇宙的內部運作,那裡的主權者屬於大公司。

總有一種觀點認為大公司與監管者是對立,似乎大公司在數字空間建立數字王國,必然會引起主權國家的聯合絞殺。故事的版本為什麼不是大公司和部分主權國家聯合呢?就像地理大發現是國王與冒險者的聯手一樣。秩序的重建並非新的主權者取代舊的主權者,而是重新定義了誰是主權者,權力、資本和技術將重新定義數字空間中的主權者。

也就是說,在數字空間中將不再是今天國際法上的民族國家體系,而會形成新的數字主權體系,主權者並不一定是國家。歐盟近些年來不斷主張歐盟技術主權和數據主權,就是要在數字空間新秩序的生成過程中,成為超級玩家(superpower),仍能佔有一席之地,而那些小國家在數字空間中的命運,就可想而知了,它們將淪落為大公司的數字殖民地。

數字空間中的新秩序及其主權者,有點類似歐洲中世紀的多元主權形態。由於歐洲中世紀基督教創造出一個信仰空間,使得教會可以成為信仰空間的主權者,並因此與世俗的皇帝、國王、諸侯形成一種多元主權與法律的複雜結構。當信仰空間坍塌之後,現代民族國家形成,才有了今天由民族國家所構成的聯合國主權國家體系。這個體係從法國大革命開始起算,才兩百多年的歷史,從威斯特伐利亞和約體系開始起算,才三百多年的歷史,而且在很大程度上是二戰之後偶然形成的。這個主權國家體係得以形成,實際上是建立在對領土的劃分之上的,主權國家也就是領土國家。數字空間的擴展,提供了新的完全不同“領土”,基於對數字空間的控制,可以產生出數字國家,如公司國家(company-state)、平台國家(platform-state),與民族國家(nation-state)並立。這種多元主權之所以可能,就在於人類創造出了第五空間——數字空間。以Facebook為例,有20多億的用戶,有幾個App創造的數字空間,有正在推行的數字貨幣Diem,有Meta帶來的各種可能的應用場景。如果我們不再以狹隘的領土國家來定義國家,如果我們從數字空間來看,Facebook無疑是數字空間中的數字帝國。而大多數不掌握技術和資本的中小國家,在數字空間中則毫無存在感。

當然了,未來數字空間中可能還會有很多“去中心化組織”(Decentralized Autonomous Organization,簡稱DAO),它們試圖擺脫大公司的控制,完全實現參與者自治。這些DAO就像歐洲中世紀各種各樣的自治城市,比如威尼斯、熱那亞、呂貝克等,也是空間秩序中的主權者,甚至可能形成數字時代的“漢薩同盟”這樣的商人秩序。就像這些自治城市是多元主權秩序中的小主權者一樣,DAO也可以說是數字空間中獨立的主權者,只不過內部組織形態不一樣而已。最近加密圈就流行一個叫City DAO的項目,可以看作是一種嘗試。

圖| City DAO項目官網界面

圖| City DAO項目官網界面

04. 美麗新世界?

好了,數字空間/元宇宙看似五彩斑斕,那裡是人類的應許之地嗎?是自由烏托邦嗎?區塊鏈、加密貨幣、NFT能讓我們得救嗎?我的答案是審慎悲觀的,或許有人能夠得救,但一定不是我。那麼在數字空間/元宇宙,我們是誰?個人的存在感如何呢?我們還有主體性和自由意志嗎?

首先,我們的肉體決定了我們依然必須是某個國家的公民,我們要勞作、納稅、遵紀守法,沒有健康碼寸步難行,時空伴隨了就會被黃碼。元宇宙並不能改變我們在現實世界的肉身存在,我們必須接受針對肉身的一切法則,包括未來各種可穿戴設備甚至腦機接口針對我們肉身的法則。

其次,我們依然是大公司的用戶,我們是以用戶的身份進入到元宇宙中,既是硬件商的用戶,也是平台商的用戶,我們與大公司之間不平衡的權力結構不會因為進入元宇宙而改變,甚至可能進一步加劇。就像今天大多數平台公司利用我們的數據賣廣告賺錢一樣,未來的元宇宙獲利的重要途徑可能依然是廣告,我們的隱私依然會被監視。有人嘲弄說,所謂的Meta,就是make everything through advertisement。

最後,我們在元宇宙中可以當家作主嗎?可以行使民主權利嗎?人們在現實世界中不能獲得的東西,總是期待在另外一個世界能夠獲得,但也要做好不但不能獲得,反而進一步失去的心裡準備。普通的個體在元宇宙中很可能就是一個玩偶或生產工具而已,老大哥和老二哥們都在看著你。

人類不會因為元宇宙的到來就獲得拯救,人類作為一個整體,可能會面臨著比過往的時代更為嚴峻的處境,一個被權力、資本和技術牢牢操控的生存空間。人的肉體以及人性,會因為新技術而有所變化,比如活的更長久了。但是,只要人類還是碳基生物,基本的生存邏輯是不會改變的,權力的邏輯也好,資本的邏輯也吧,不會因為技術的發展和新空間的創造而改變。技術不是中立的,技術服務於它的主人。

我們對元宇宙的關注和討論不是太多了,而是太少了。多是因為資本和媒體對這個概念的無限炒作,在這個令人窒息的當下,元宇宙代表著一種美好的期待。少是因為我們還沒有對數字空間/元宇宙的新秩序進行嚴肅的反思,人文學者對技術的政治經濟學茫茫然不知所措。從來就沒有救世主,恐懼和擔憂都不會阻止元宇宙的到來,技術的魔盒被打開之後,人類必鬚麵對可能到來的一切。人類要想在數字空間/元宇宙中保有人的尊嚴,保有人的自主性,就需要每個人都積極地反思和參與到新秩序的生成中。

我們要在數字空間中建立什麼樣的秩序,需要我們每一個人去定義,就像新大陸上的秩序,是每一位登陸者參與建立的一樣。當下的我們,就坐在即將登陸的數字“五月花號”上,我們需要一份數字空間的“五月花號公約”。

展開全文打開碳鏈價值APP 查看更多精彩資訊