“NFT藝術”根本不存在?

來源:《紐約時報》

原文作者:Blake Gopnik

編譯:海爾斯曼,鏈捕手

1425年左右,佛羅倫薩藝術家Masaccio以單點透視法繪製了第一批主要作品。這一突破為日後的藝術家們延展了創作範圍。

1839年,Louis-Jacques-Mandé Daguerre在巴黎展示了他新發明的攝影術。它改變了視覺表現的本質,博物館的牆壁從此變得不同。

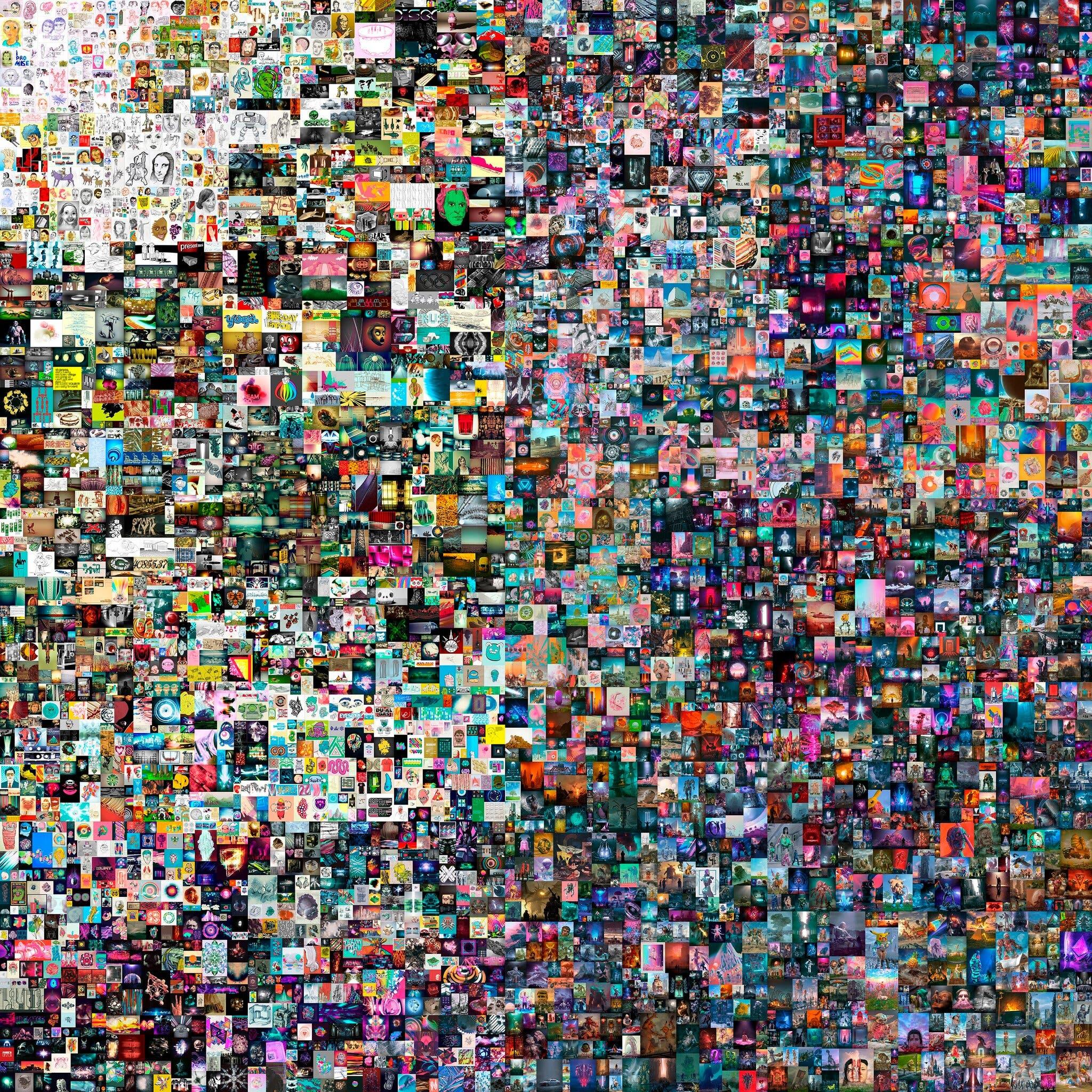

一年前,2021年3月11日,Mike Winkelmann,藝名Beeple,以6900萬美元的價格出售了一幅“電腦插圖拼貼畫”,僅僅因為此拼圖附在一個叫做NFT的數字證書上。這一破紀錄的價格在各類創作者中引發了瘋狂的炒作浪潮——插畫家、音樂家、攝影師,甚至是幾位經驗豐富的先鋒派藝術家都加入了NFT淘金熱。

在此後的12個月裡,大約有440億美元花在約600萬張NFT上。資金多用於認證數字創作,但有時也用於繪畫和雕塑等實物。

但是,這場“NFT藝術”的巨大海嘯真的引發了藝術的面貌,在某種意義上引領了某種形式的巨變嗎?很難,而且這種改變幾乎不可能發生:因為“NFT藝術”根本不存在。

Mike Winkelmann的數字藝術作品《每一天——前5000天》(Everyday-The First 5000 Days)在佳士得以6900萬美元的價格售出,這幅作品是由5000幅數字圖像拼貼而成。

NFT即一種不可偽造的代幣——只不過是一種所有權和真實性證書,可以附在任何類型的物體上,即使是運動鞋或報紙文章,也不能更改或丟失,因為它存在於區塊鏈上。

想像一個NFT是一棟房子的契據:告訴你誰擁有它,也許還有一些關於它的事情,但你永遠不會談論一棟“指定的房子”,好像它與其他普通的老式房子有什麼不同。 “NFT藝術”和普通老式“藝術”也是如此。

通常,你得到的NFT會是一個數字文件,可能是JPEG圖像或MP4視頻,存在於某個硬盤上,看上去和NFT出現前幾十年的藝術形式完全相同。當然即便最不傳統的作品,像Fewocious的變性少年的自傳性動畫,如果沒有經過NFT的”認證”,也一樣會被評價“很好”或者“很差”,這也取決於個人口味。

在紐約Jack Hanley舉辦的第一場畫廊展上,Beeple本人正在用數字換實物:他展示的是版畫、素描和繪畫——彷彿從一開始他的作品就沒有任何本質上的NFT風格。

如果黑客成功摧毀了每一個NFT,99.9%的NFT“認證”作品將保持不變。 (我們將在稍後討論剩下的0.1%,因為這是這個故事有趣而重要的部分:極少數可能帶來新藝術的NFT。)

舊金山藝術博物館的媒體藝術館長Rudolf Frieling說:“我會全心全意地支持這樣一種說法,即壓根不存在NFT藝術,只存在藝術或者數字藝術。”他一直是收集各種數字藝術的先鋒,從網站到3D印刷雕塑。 Frieling還提到:“坦白說,在我看來,舉辦’NFT藝術展’的想法是荒謬的”。

倫敦蘇富比拍賣行的專家Michael Bouhanna具有豐富的銷售NFT等數字藝術品的經驗。他認為,過不了多久,隨著NFT的新奇感逐漸消失,人們只會談論“數字藝術”,而把NFT作為所有權轉讓中的一個細節放在一邊。

創造NFT的原因是“銷售”,而不是美觀。 2014年,經驗豐富的數字藝術家Kevin McCoy在紐約新博物館(New Museum In New York)的一個科技友好型藝術節(art-a-thon)工作到凌晨,他和一位名叫Anil Dash的技術專家創作了被視為第一部NFT的作品(儘管當時還沒有NFT這個概念)。

前幾週,我會見了55歲的Kevin和他53歲的妻子Jennifer,自1990年以來兩人一直是生活和藝術的伴侶。 Kevin McCoy解釋說,早在2014年,他就在尋找一種方式,來證明自己和朋友創作的數字作品的作者身份,並轉讓其所有權,而這些作品大多未能出售。畢竟,一個數字文件,無論是視頻還是像Beeple那樣的JPEG,都可以被無休止地完美復制。當然另外一個角度講,如果藝術家想讓他們的想法產生廣泛的影響,也許應該如此。

我們需要的是一種方法,使其中一些複製品成為“真跡”,來和其他復製品區別開來。 McCoy意識到,區塊鏈可以充當一種虛擬保險庫。把契約作為NFT賦予原本置於地下室的藝術品上,收藏家突然有了固定的東西,用來持有和交易。

McCoy夫婦表示,其設計的新標識將幫助數字藝術家和藝術作品生存和繁榮,讓他們能夠像畫家和雕塑家一樣輕鬆地銷售藝術品。 Jennifer說:“你會覺得自己有自由思考的空間。”

八年後,這個想法終於為McCoy夫婦帶來了回報。 Kevin創建的第一個NFT於去年6月在蘇富比拍賣行以140萬美元的價格售出。

在炒作中,沒有人能賺錢

但NFT對大多數藝術家來說並沒有那麼大的作用。我請分析公司ChainAnalysis的經濟學家Ethan McMahon分析了一些數據,結果顯示,大約一半的NFT售價低於400美元——幾乎不足以支付創造者“鑄造”NFT時的Gas費成本,更不用說維護數字工作室的成本了(很多花錢鑄造的NFT甚至賣不出去,並且佔比也很大)。

McMahon還表示,幾乎所有NFT的轉售行為都發生在高端市場,只有在那裡才能賺到錢,絕大多數NFT幾乎沒有被轉售。 “那些試圖從NFT領域的瘋狂炒作中牟利的人真的需要小心……因為很多時候,它最終對你不利。”

NFT憑什麼獲得大批信眾?

如果這些NFT能帶來更多、更專注的觀眾,一些技術愛好者可能會感到滿意,他們並不指望NFT獲得更高的薪水。 NFT熱已經吸引了一批數字本土人士,他們與藝術品市場上的收藏家們有著更緊密的聯繫。

48歲的愛爾蘭人John Gerrard說,這些渴望成為NFT新手的人可能有潛力創造“一場支持數字創意的革命”。在NFT出現之前,他的數字藝術已經為他贏得了廣泛的認可。 2014年,在紐約林肯中心廣場,一個巨大的LED屏幕顯示了內華達州一座太陽能發電廠令人眼花繚亂的真實“現場”圖像,完全由杰拉德電腦的0和1組成。

然而,儘管Gerrard取得了巨大的成功,但他曾一度認為藝術界基本上已經拋棄了像他這樣的數字作品,轉而青睞那些在越來越保守的繪畫場景且佔據主導地位的作品。也因此,NFT的流行可能會導致一個新的畫廊社區,它將是虛擬的,一個最吸引人的數字文件的市場。

但Gerrard可能誤解了NFT的真正意義。正如沒有人收集一張1916年的貝比·魯斯(Babe Ruth)卡片來欣賞上面的肖像,也沒有人收集“倒置的珍妮”(Inversed Jenny)郵票來欣賞它所承載的雙翼飛機一樣,被競拍到“平流層”的絕大多數NFT都是出於他們的稀有度和收藏性。和藝術性基本毫無干系,它滿足了與美術完全不同的人類需求和驅動力。

然而,這些需求包括對社區、所有權及其權力、社會認可的需求,揭示了NFT真正的藝術潛力。

作為藝術靈感的NFT

紐約大學藝術世界經濟學教授Amy Whitaker說:“藝術存在於一個人們總是在對自己與經濟學的關係做出政治選擇的世界。”。 NFT被購買、出售和欣賞的方式自動引發了所有權及其意義的問題。慷慨(NFT圖片應該可以自由傳播)和貪婪(購買它們主要是為了讓加密富人更富有)。 NFT的熱潮是一種群體行為,以及個人主義問題,通常是誰能為某項創造獲得資金。 Whitaker說,在NFT中,這樣的社會“偶然事件”佔據了中心舞台,而在巨大的審美隔離的另一面,才是傳統的美術作品。

但事實上,這些與社會和經濟因素的聯繫是過去幾十年來最新穎、最具挑戰性藝術的核心。以被稱為“商業藝術”的藝術類型為例,在這種藝術中,買賣行為在其文化複雜性中已經轉化為作品本身。大約60年前,伊夫·克萊因(Yves Klein)、安迪·沃霍爾(Andy Warhol)和20世紀60年代的各種概念主義者開創了這一流派,然後在20世紀90年代,達米恩·赫斯特(Damien Hirst)的作品中開始流行。

去年夏天,赫斯特成為最早入駐NFT市場的藝術明星之一。他把自己的項目稱為“The Currency”:他提供的NFT相當於他10000幅現場繪畫;購買一年後,收藏者可以選擇保留區塊鏈代幣並燒毀實體繪畫,也可以選擇保留畫作放棄NFT。商業藝術家赫斯特正在市場力量和審美愉悅之間展開鬥爭。該項目由藝術服務公司海尼(HENI)製作,最初的銷售收入約為1800萬美元。

加密原生藝術家Pak製作的NFT也可以被放在商業藝術中:他提供的數字圖像具有最純粹的視覺趣味——任何設計師都可以在最小的立方體上進行即興創作,但它們以NFT的形式銷售,這種奇怪的方式產生了很大的影響。它們一次只提供給公眾幾分鐘,你購買的總數量會影響你獲得的NFT形象。如果我們在尋找真正的“NFT藝術”,而NFT本身成立,那麼Pak的數字商業藝術就是合格的。

還有一種被稱為“關係藝術”(relational art)的更狡猾的藝術類型,其目標是通過觸發新的互動來揭示人類的互動。早在1992年,泰國藝術家Rirkrit Tiravanija就創造了一個經典的例子:他開始烹飪咖哩,並為博物館觀眾提供咖哩,不是為了美食,而是為了讓人們關注提供這樣的服務意味著什麼。

就像Tiravanija用食物和慷慨做實驗一樣,CryptoPunks作為較早的NFT系列,可以被認為是一個將焦點放在收集行為及其意義上的實驗。

CryptoPunks誕生於2017年6月,當時程序員Matt Hall 和John Watkinson使用一些基本代碼生成了10000張不同人頭的卡通圖片,像素化程度如此之高,以至於你只能辨認出幾個識別特徵:帽子或頭髮。一開始還是免費的,但由於供應有限、種類繁多,供應有限,CryptoPunks成為了最具收藏價值的收藏品之一,現在每個都價值數百萬美元。

2月底,蘇富比打算以3000萬美元的價格出售一批104 CryptoPunk NFT,但委託人在最後一刻退出,拍賣取消。 “人們非常沮喪,”NFT收藏家Kent Charugundla說,問題在於,不斷飆升的收藏品市場可能會開始動盪。

這一解釋表明,即使新藝術在其所有社會和經濟複雜性中將NFT性置於檯面上,它也無法逃脫已經成為其核心的貪婪資本主義。奧爾布賴特諾克斯博物館(Albright Knox museum)的策展人Tina Rivers Ryan在Zoom發表演講時表示,如果數字藝術家認為NFT為他們被忽視的媒介帶來了豐富的未來,代幣的新世界可能會帶來“一種貧困——不僅是數字藝術,而且是藝術的全面終結,因為它使藝術成為一種無摩擦的商品。”

但Ryan把我指向NFT世界的一個偏遠角落,那裡正在進行的工作阻礙了一切照常進行。一年前,就在NFT大行其道之際,致力於各種計算機藝術的磚混畫廊Transfer的創始人Kelani Nichole幫助組織了一場名為“我的碎片”的在線NFT展覽,該展覽旨在“通過一個強調道德、財富再分配、藝術家代理和權利的策展框架,來反思NFT。”

一些藝術家免費提供作品(“明確拒絕資本家的消費慾望”),而另一些藝術家提供的作品的條件與NFT世界的標準不符。例如,倫敦人Danielle Brathwaite Shirley的一件作品由一個低保真GIF組成,該GIF展示了一系列書面的“條款和條件”,承諾買家“展示和投資黑人跨文化藝術家的作品”,然後在NFT的約束性合同中,收藏家同意遵守這些承諾,打印出來並粘貼兩年。

Kim Laughton的NFT 作品《苦行僧》(Ascetic)

Kim Laughton的NFT 作品《苦行僧》(Ascetic)

Kim Laughton的《苦行僧》(Ascetic)NFT的買家獲得了一件“反義”作品:一條真正的金鍊和寶石鏈的所有權,並寫明了標題詞,以及一張用於分享的作品的數字圖像,該項目捕捉了NFT世界中的矛盾,即新潮的非物質主張和現實中炒作牟利的衝突。

這次展覽中的所有作品對評論家來說,並不是都有很多新東西要說,當然,他們也並非急迫地需要通過NFT這種形式來表達。綜上所述,他們把這場展覽變成了一件“元藝術”的作品。元關係藝術的作品反映了在我們的“Beeple”時代,作為藝術家、策展人或收藏家意味著什麼。

展開全文打開碳鏈價值APP 查看更多精彩資訊