2017年初,正逢特朗普就職時,我寫了有關布賴·恩伊諾(Brian Eno)的新專輯《Reflection》的文章,這張專輯是他自1975年就開始創作的音樂系列的最新作品。伴隨專輯發布的是一個充滿爭議的(已被刪除)Facebook帖子。這位作曲家在帖子中呼籲結束“下意識的民族主義”,他認為這是一把“雙刃劍”。除此之外,Eno認為《Reflection》是消除諸如共和黨人與民主黨人、資本家與創造者之間身份對立的“良藥”。

在進行音樂創作時,Eno創建了他的生成系統(generative system),實質是通過他設計的軟件算法來“生成”音樂,這種做法與音樂家為NFT項目創建的生成系統沒有什麼不同。 (注:生成系統是由大量多樣化的受眾驅動的具有自發改變能力的技術,因規則不同形式也各異,目前衍生出瞭如生成音樂,生成藝術等概念與示例)但當Eno的名字最近出現在web3音樂界時,他對NFT的態度卻是詆毀:“這是藝術家從全球資本主義中分得一杯羹的一種方式”。 “多曖昧,現在藝術家也可以成為資本的爪牙。”

布賴恩·伊諾(Brian Eno)

資本和創作者之間的關係一直很微妙。音樂產業具象化為一個公司時,不怎麼在乎真正為其創造大部分價值的那個人:藝術家。糟糕的合同和虛假承諾使利益的天平偏向公司,倖存者偏差掩蓋了事實:很少有音樂家可以通過他們的創作謀生。

史蒂夫·阿爾比尼(Steve Albini)在1993 年撰寫的論文中概述了資本在音樂產業價值鏈中的流動。在深入分析後他的結論是,破敗不堪:“不可靠的玩弄數字的合約,只能證明藝術家如何任人宰割。”

快進到近30年的流媒體時代,事情反而更糟。流媒體支付模式使藝術家如果沒有大量粉絲基礎的情況下很難賺到錢,而平台的界面設計又使得在平臺本身上建立粉絲群體不可行。這個悖論也反映在統計數據中:90%的專輯只獲得了1%的流量。 98.6%的Spotify藝術家每季度收入僅為36美元。

因Neil Young和Joni Mitchell反對Joe Rogan(Spotify常駐播客)的反新冠疫苗(anti-vax)言論而離開Spotify的事件,Spotify成為眾矢之的。 《紐約客》雜誌的Alex Ross說,據知情人士透露,還有很多其他與Joe Rogan事件無關的原因使Neil Young和Joni Mitchell退出Spotify”。Ben Sisario在《紐約時報》中寫道:Joe Rogan事件只是“壓垮公司與藝術家之間複雜且脆弱關係的最後一個稻草。 ”

Andy Cush在Pitchfork平台說:“用不了多久,民眾的注意力就會從這件事轉移”,“但既然現在已經得到了關注,為何不趁此機會代表創作者站出來呢?”

北美詞曲作者協會(Songwriters of North America,SONA) 的聯合創始人、Letters to Cleo樂隊領隊Kay Hanley在Variety上寫道:“我們要利用這個機會來探討一些問題:Spotify的製度性剝削、貶低和不尊重音樂創作者。”

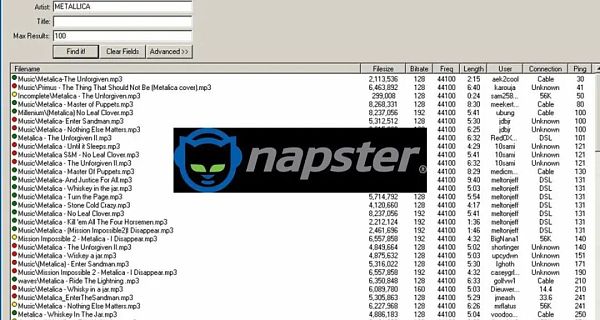

Spotify誕生於一個支離破碎的剝削性系統,通過點對點(Peer-to-Peer,P2P)文件資源共享的創新是一種範式轉變,突然之間人們能夠坐在家中免費收聽所有音樂,這種便利讓人產生依賴,它從根本上改變了我們評價音樂的方式,流媒體也正試圖奪回被Napster和The Pirate Bay等平台奪走的“領地”,可這只會加固人們對於音樂應該全部(或幾乎)免費的觀念。 (注:Napster是第一個廣泛應用的點對點音樂共享服務,它使音樂愛好者間共享MP3歌曲更容易,但也倍受侵權的指責。免費的Napster現已經退出歷史舞台。)

”邪惡”的Napster

Spotify採用免費增值模式,基本服務免費,而附加功能通過付費訂閱提供。因此它的營收收入是靠訂閱Premium用戶和第三方的廣告。 Daniel Ek和他的公司足夠精明,他們從主要唱片公司那裡獲得授權(這些唱片公司在Spotify擁有大量股份)並為免費增值的業務模式進行了計算。這本質上是在與盜版競爭,所以為了在競爭中保持優勢,他們必須盡可能保證便宜,這意味著利潤進一步變小。也因為唱片公司從一開始就介入這個流程,這使的創作者幾乎沒有話語權。所以,Steve Albini在1993年的那篇論文中譴責的結構仍得以保留和傳承。

只批評Spotify似乎有失偏頗,它的一眾競爭對手,諸如蘋果、谷歌、亞馬遜這些科技巨頭,也在進行這種“壓榨式”流媒體業務。這使得利潤率就變得不那麼重要,為了跟上內捲的步伐,Spotify需要利用一切機會進一步降低價格(例如免費獲得Spotify三個月Premium會員權限),價值鏈下游的生存空間只能再被壓縮。

Albini的餘音繞樑,難以理解,一個貌似千瘡百孔的行業體係為什麼仍能歷經數十年苟延殘喘至今?這個現實讓人接近絕望。

“還有希望發展出更好的音樂產業體係嗎?” Arcade Fire的Will Butler在最近為The Atlantic撰寫的一篇文章中發出了疑問。 “團結一致是對技術變革的良好回應,但我疲憊的大腦無法看清這個時代的規則……最終,技術將壓倒我們。

講到這,我們似乎很難再相信科技會拯救文化這一論調了。但鑑於圍繞NFT作為音樂創造者新收入來源的炒作,上述文章沒有提及它們似乎是一種疏忽。

NFT全稱非同質化代幣,是一種被稱為區塊鏈數字賬本上的數據單位,每個代幣可以代表一個獨特的數字資料,作為虛擬商品所有權的數字文件(音樂、視覺藝術、體育),它就像實物資產一樣,可以進行買賣。

去年2月,Jacques Greene鑄造並拍賣了他的單曲“Promise”(以13ETH的價格,撰寫本文時約34,000美元)作為NFT。

《Promise》by Jacques Greene

不到一年後的1月20日,Web3的著名人物和倡導者之一Cooper Turley在推特上發布了一張音樂NFT格局地圖,描繪了一個已經勢不可擋的行業生態,涵蓋票務、流媒體、收藏品、標籤和粉絲俱樂部。 web3建設者和信徒所擁抱的機會是巨大的。

有數字可以支撐這一點。自2020年6月以來,已售出超過160萬份音樂NFT,銷售額約為1億美元。 Catalog是一個建立在Zora(以太坊的NFT市場協議)之上的1/1 NFT平台,自2021年3月推出以來已經產生了200萬美元的銷售額——平均售價為3707美元。

Sound.xyz(音樂NFT平台之一)在2月6日表示平台已經招募了38位藝術家並支付了40萬美元,而目前這個數字已經超過了60萬美元,既大約1.5億次流量。

成功故事比比皆是。說唱歌手Haleek Maul的NFT銷售額為226,800美元,而同時他在Spotify的收入僅為178美元。獨立藝術家RAC在推特上表示,他一次NFT中的收入超過了他整個15年的音樂生涯。

拋開創作者收入的角度,以太坊以35億美元的市值超過了Patreon等web2傳統巨頭,僅次於Etsy和Youtube Music。可有如此大的吸引力,為什麼沒有更多的藝術家擁抱NFT?

其中一個原因是NFT的污名。 NFT目前投機色彩更重,因此充滿了騙子,還有更多的其他問題,從不必要的生存環境壓力到缺乏包容性,再到傳統企業巨頭逐漸吸納。更現實的是,NFT也很昂貴,且使用過程中存在很多摩擦。

最令人失望的或許是HitPiece事件,HitPiece是一個新的NFT平台,它從Spotify的目錄中搜刮曲目信息,且在未經藝術家許可的情況下拍賣NFT。

法國製作人和RAAR品牌創始人Maelstrom告訴我:“像HitPiece這樣的東西讓我們很難在音樂領域之外宣傳web3解決方案。“但並非沒有希望,還有很多事情可以做。 ”

加密社區總是充滿信心地踏入法律的渾水,隨著政府監管的幽靈在陰影中隱現,社區也在迅速壯大。投機心態是一種動力,這使詐騙者和尋寶者同行,許多人仍在從事這項事業,因為它代表了更公平的未來的希望。

“我認為很多人不願承認這點” 洛杉磯藝術家Carter Reeves與我分享道,“多年來我苦苦掙扎的職業生涯驅動我出售NFT,之前投入了巨大的努力,卻沒有看到好處。” 另一位選擇匿名的獨立藝術家利用NFT銷售的收益購買了他們原本無法負擔的PR,從而使他們能夠發展自己的社區。

出於對Neil Young、Joni Mitchell和Brian Eno等藝術家的尊重,他們可以選擇無視NFT,也可以從流媒體平台上刪除音樂。但是,當這些流媒體平台對音樂收費9.99美元/月,並告訴藝術家們“聽話,或退出”時,98.6%的人需要另尋出路,否則就會死亡。

像Patreon這樣的web2創作者平台(現在是一家價值數十億美元的公司)的崛起說明了創作者對替代方式的接受。同樣的理由也適用於NFT。 Reeves表示:“我認為這是一種公平的賺錢方式,起碼不是以壓榨的方式。” 他以1 ETH的價格將他的第一個NFT在Catalog上賣給了Cooper Turley。在不到兩天的時間裡,Reeves就獲得了相當於100萬次播放量的成績。

這是一個很好的示範,但Turley從Reeves的“交易”背後的背景既令人興奮,也讓它有別於Patreon,同時也說明了NFT大規模普及的漫長歷程。

在Patreon上,粉絲為優質內容和福利付費,比如限量版商品、搶先體驗和互動。人們喜歡音樂或欣賞製作者,那就要為音樂額外的東西付費。由於流媒體平台對音樂本身的貶值,它要求藝術家除音樂之外創造一致的內容。

理論上講,NFT可以代表一首原創音樂,除了額外的“特權”。當粉絲購買音樂NFT時,他們也是在為自己和藝術家購買增值資產,成功變成了相互的。因為每個NFT通常包含創作者份額,也就是每次NFT被轉售時都有藝術家的百分比利潤,既藝術家將持續獲得收益。區塊鏈的賬本驗證和自動化這些交易,理論上否定了任何“不良合同”或“虛假承諾”。但實際情況復雜得多。

NFT進入舞台之前,音樂所有權已經足夠複雜了:每份錄音都有多重版權,播放歌曲、複製歌曲、廣播以及與視覺內容同步播放等等,都需要多個實體來證明擁有版權。簡而言之,目前數字文件裡沒有所謂合法財產的概念。

如何讓音樂家看到紅色

然而,通過簽訂合同,雙方仍然可以同意數字所有權存在,像Catalog平台促進的那種關係一樣。但是簡單地在區塊鏈上創建一個條目實際上並不能證明原始作品的所有權,這需要在虛擬世界中進行驗證。

這一點在NFT與知識產權(或由IP 產生的未來版稅)打包在一起時尤為凸顯。去年四月,流行藝術家VÉRITÉ成為第一位拍賣唱片永久版權的藝術家。 2月,她在NFT平台Royal上面向505人出售了她的歌曲《He’s Not You》的所有未來流媒體版稅的39%,並從中籌集了9萬美元。

Royal建立在音樂共同所有權的基礎上,藝術家和粉絲分享未來的版稅收益(目錄和聲音上的NFT目前不包括版稅或任何IP)。通過NFT實現基於社區的部分所有權是一個令人興奮的想法,但這也引起了激烈的爭論,因為任何暗示未來利潤權利的代幣都更有可能違反證券法——這正是NFT未來的關鍵問題。

可以理解的是,為了減少摩擦和復雜性,NFT市場過度簡化了合同,忽略了“已經購買(或投資)NFT的所有者如何獲得其應得的收入”,也就是比如支付頻率、可接受的加密貨幣類型、gas費等等具體問題。

另一個例子是除NFT本身之外的“小福利”。 Reeves在他的新作品中,加入了諸如訪問他Discord的VIP權限、幾個“令人難以置信的尷尬的尚未發布的商業想法”和“15分鐘的FaceTime機會(應該有人會喜歡…?)”等內容。 VÉRITÉ在她的Royal drop中,還提供諸如與她進行5次1對1視頻聊天的體驗服務。

但在NFT的合約中,幾乎沒有任何標準來決定這些額外“福利”如何提供,何時提供,甚至是否提供。 Water and music詳細描述了“在理解音樂版權的合法所有權和區塊鏈上的錄音所有權之間”的許多差距。別忘記這僅僅是在美國(因為不同國家間“所有權”和“版權”的概念有差異)。

Water and Music

這個故事的寓意就是,儘管這一切都是有希望的,但web3正引入的新實體( NFT)與傳統的法律框架並不完全吻合,因此美國證券交易委員會(SEC)也在觀望採取何種立場。所以整個情況的工作理念基本上就是LFG(looking for group)和WAGMI(We are all gonna make it)。

但web3探索者們的真誠是值得記錄下來的。這也是為什麼Turley將購買音樂NFT稱為“精神體驗”。僅僅購買某人的藝術品(暫且不管任何法律定義的、技術上的所有權概念),然後分享它,就是拉進買家和藝術家的距離。

“最有趣的就是發布音樂NFT也促進了人際交往和互動,這在web2世界中不會發生。”Maelstrom說,他通過他的NFT經歷結識了眾多的收藏家和藝術家。

事實上,web3與web2幾乎是兩個世界。例如,在Instagram等主流社交平台上,從遊戲玩家、音樂家到紋身藝術家,所有類型的創作者都必須進行零和博弈,也就是互相競爭以贏得關注。

web2的創造者經濟是以供給過剩的激勵為標誌的:總是有願意創造內容的創造者,如果我們不玩這個遊戲,算法也會穩定的提供一個替代創造者。

正是這種冷酷促使藝術家們選擇web3。儘管有一些擔憂,但人們願意為音樂NFT支付數千美元的事實顯然表明,聽眾支持他們喜愛的藝術家的需求尚未得到滿足。

Maelstrom說:“有趣的是,交互方式也作為創作過程本身的一部分。

例如,製作人Timbaland正在將獨立的人聲、鼓、貝斯、曲目的樣本作為NFT發布,它允許訪問基於Web的混音應用程序,所有者可以在該應用程序上將這些部分重新混音到自己的創作中。許多藝術家將NFT視為特定DAO治理和訪問的身份權限,使的藝術家與粉絲的關係進一步拓展。像EulerBeats這樣的生成音樂NFT平台正在支持複雜的交互式遊戲化架構,重新構想人們如何與音樂互動、擁有音樂並從中受益。

這些創造者秉承的精神與Brian Eno本人推崇的實驗精神類似——生成性甚至類似共享的機制:通過產生不可預測結果的算法提供作品。 “一旦系統啟動並運行起來,我會花很長時間,實際上是好幾天甚至好幾週,看看它做了什麼,並對運行算法的材料和規則集進行微調,” Eno在《Reflection》發佈時寫道。 “這很像園藝,種下種子,然後繼續照料它們,直到培育成花園。”

NFT空間雜草叢生,但因為園丁的存在,它的前景依舊光明。像Reeves(他正借助Discord、Crane Road Surf Club來幫助人們設置錢包和登錄web3)和VÉRITÉ等人,他(她)們是NFT領域的先驅。

“有關數字所有權的問題,仍有許多要做”VÉRITÉ告訴我。

讓人充滿希望的是,與我交談的每一位藝術家都對NFT有著奇思妙想。 Web3鼓勵不同意見,行業生態本身的特效使異議表現為改進,這不同於web2單一的、自上而下的組織方式。

VERITE

雖然,web2的規模和便利性是毋庸置疑的。因為上述新人和財務摩擦的問題,也使得音樂NFT平台無意中充當了看門人的角色。而當它們真正規模化,面向需要它的數百萬人時,社區驅動的管理機制將成為最重要的部分,在Spotify這樣的平台上,這些工作主要由算法處理。同時如果web3中的匿名欺詐等問題不得到妥善解決,那麼讓web2的人適應接納web3的將需要很長時間,不管web3本意如何美好。

目前,缺乏明確的法律框架對創新者和作弊者都是機會,這無疑增加了混亂感。在Eno另一個關於NFT的想法中,充滿了信息不對稱的意味:“如果我最初只是想賺錢,我會以選擇從事不同的職業(音樂創作者)。”

但將NFT作為收入來源並不意味著藝術家只是為了錢。藝術家也生活在現實世界中,總會有那些賺的更多的人,總會有糟糕的創作者,但如果能減少不平等的鴻溝,通過web3讓更多的藝術家過上更好的生活,這不是值得追求的嗎?

Eno在2005年的一次採訪中談到他的生成系統時說,“我不會去干涉一個系統的最終形成,但如果最終結果不好,我會放棄它,去做其他事情。”

這正是“園丁們”正在做的事情。