提出Web2.0+ 和Web3+ 兩個新定義,以期給行業提供一個較為清晰的參考。

本文是@Jesse_meta 基於李國權教授在新躍社科大學DBAC 論壇主題演講的文字實錄。

尊敬的Provost,Vice Dean, 各位領導、各位嘉賓、各位朋友,大家好! 感謝大家出席DBAC 論壇。

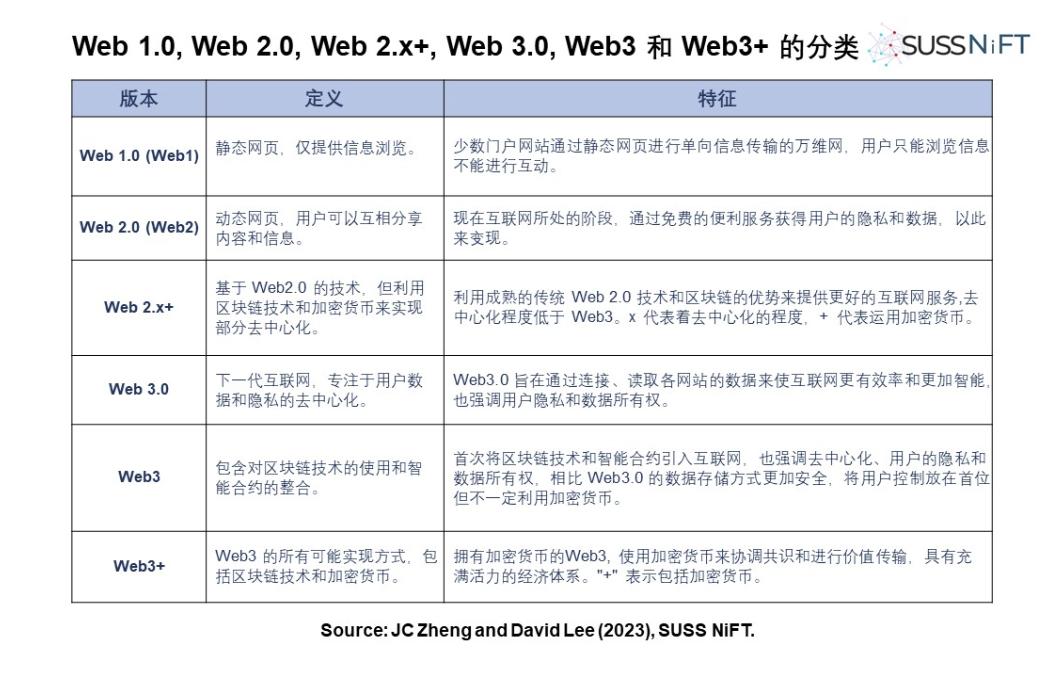

互聯網的演變促進了新的平台創造,每個平台都有自己的特徵。但現在行業內對Web 的定義和理解混亂,很多從業者對不同階段的Web 沒有較為清楚的理解,造成交流上的障礙,甚至影響了投資的方向和產品發展路線。所以今天我想要跟大家聊一下Web 的定義,提出Web2.0+ 和Web3+ 兩個新定義,以期給行業提供一個較為清晰的參考。

Web 1.0

Tim Berners-Lee 在1989 年發明的萬維網現在被定義為Web 1.0 (Web1),這是一個通過互聯網訪問的,由許多互相鏈接的超文本組成的資訊系統。 1990 年,第一個網頁瀏覽器誕生。 1991 年,網頁瀏覽器向公眾開放, 萬維網從此成為人們瀏覽資訊的重要工具。 Web 1.0 是一個內容交付網絡, 主要是由專業的作家和記者在靜態網頁進行單向信息傳輸。互聯網用戶在這期間的活動主要是被動消費網頁信息,很少發表評論提供反饋或者進行內容創作。用戶必須為他們瀏覽的每一個頁面付費,包括使他們能夠找到特定信息的目錄。由於其有限的互動性和功能,它經常被稱為”只讀網絡”。 Web 1.0 大致從1990 年到2004 年。這期間的互聯網服務建立在由互聯網社區共同控制的開放協議之上。 Netscape,Yahoo 是這期間具有代表性的公司。

Web 2.0

Darcy DiNucci 在1999 年創造了這個詞。當時少數的互聯網公司控制了Web 1.0 的內容,因此人們開始質疑信息的可信度,並尋求表達、分享內容的機會。 2004年隨著Tim O’Reilly 發起的第一次Web 2.0 (Web2) 會議和社交媒體平台的出現,Web 2.0 廣為人知了。 Web 2.0 通常被稱為萬維網的第二代,此後成為網絡的主導形式,也是我們現在處於的主流互聯網階段。 Web 2.0 的特點是增加了用戶互動,用戶可以產生內容,並為終端用戶提供了更大的互動性和實用性。

Web 2.0 的出現促進了許多社交媒體平台的發展,如Facebook、Twitter 和YouTube,允許用戶上傳內容,並接受其他用戶的反饋。移動設備的廣泛採用,如iPhone 和安卓智能手機,也通過WhatsApp 、Instagram、Uber 和Paytm 等應用程序促進了Web 2.0 的普及。

Web 2.0 互聯網公司提供了比開放協議更好的軟件和服務,用戶開始從Web 1.0 萬維網等開放協議轉向可以提供免費服務的集中式服務平台。 Web 2.0 公司擁有用戶產生的內容,可以授權用戶通過發布、點贊、評論和其他行為來相互交流,對平台上的用戶擁有較大的控制權。在Web 2.0 時代,用戶既是內容的創造者也是消費者。

Web 3.0

1999年,萬維網之父Tim Berners-Lee 首次表達了他對語義網的願景:“即計算機能夠分析網絡上的所有數據。” 語義網的目標是使互聯網數據機器可讀。 2006 年,Tim Berners-Lee 把語義網描述為Web 3.0 的組成部分。 Web 3.0,也被稱為語義網或“讀-寫-執行” 網,是萬維網的進化,它試圖利用人工智能使互聯網更加智能,重點是在不同的平台上連接數據。 Tim Berners-Lee 設想在未來,機器可以無縫通信,創造”智能代理”來處理日常生活的方方面面。目前,Web 2.0 在線平台作為信息孤島運作,在一個平台上上傳的數據不會在另一個平台上自動更新。語義網的目標是在這些平台之間建立互連性,減少對冗餘信息上傳的需求。

2009 年,Tim Berners-Lee 等人發表了《去中心化:未來的線上社交網絡》,提出了建立開放的去中心化社交網絡,讓用戶控制自己的數據。文中強調給予用戶隱私權,讓用戶決定信息的分享對象。此外,還提出將信息存儲在用戶信任的服務器或者本地電腦,給予用戶對數據的所有權。文中還提到使用URI 作為用戶的互聯網身份,連接數據和應用。但是Tim Berners- Lee 的提議缺失一個激勵各方的方案,Web 2.0 互聯網巨頭沒有採用。另外,雖然此時有了將信息交換擴展到數據所有權的想法,但這個想法並沒有涵蓋交換價值的可能性。缺乏新的技術使用戶能夠在不受可信第三方乾擾或控制的情況下自由地交換數據或價值。

Web3

2008, Satoshi Nakamoto 發表了《比特幣:一種點對點式的電子現金系統》,首次提出了區塊鏈概念,主張價值可以通過點對點直接進行傳播,不依賴不可控的第三方。在比特幣之前,如果沒有一個可信賴的中央機構來監督交易,就沒有切實可行的方法來挫敗惡意用戶的三種行為:未經授權的消費,不足額的消費,以及雙花。從此價值傳輸有了新的載體。比特幣和區塊鍊為有智能合約功能的Ethereum 的誕生奠定基礎。

2014 年啟動Ethereum 後不久,聯合創始人Gavin Wood 博士在《去中心化應用:Web 3.0是什麼樣的》中對Web 3.0 的定義提出了和Tim Berners – Lee 不一樣的觀點。他主張用區塊鏈來記錄公共信息,保護個人隱私,用智能合約消除對可信第三方的需求。這是第一次將區塊鏈引入互聯網的設計,也是加密行業人士普遍討論的Web 3.0。而Tim Berners – Lee 提倡將數據去中心化存儲在服務器或者本地電腦,而非區塊鏈,因此很多加密人士更加認可Gavin Wood 定義的Web 3.0。有些行業人士和媒體為了方便,用縮寫的“Web3”來代替Web 3.0。筆者認為,Tim Berners – Lee 和Gavin Wood 對於更好的互聯網的願景有很多相似之處,但是實現的手段有根本性區別,所以這兩種Web 3.0 的定義本質上是不同的,所以應該分別用Web 3.0 和Web3 區分開來。 Web3 旨在通過去中心化存儲、區塊鏈技術和基於社區的自我主權身份,將個人數據的控制權從Web 2.0 企業手中恢復到用戶手中。用戶將擁有誰能訪問其數據的最終權力。 Web3 的實施,旨在通過利用加密貨幣錢包來賦予用戶數據所有權。這些錢包作為一種手段,讓用戶存儲他們的密鑰並確保他們的數字身份。用戶通過他們的加密貨幣錢包登錄到各種區塊鏈應用程序,擁有完全的控制權,可以決定誰能訪問他們的數據,這與Web 2.0 巨頭行使的中心化控制有明顯區別。這種訪問和管理數據的方法可與使用Facebook 或者Google 賬戶登錄相媲美,但關鍵的區別是,用戶對他們的信息保留完全的所有權和控制權。

Web 3.0 旨在通過連接各網站的數據來提高效率和智能。相比之下,Web3 將安全和用戶控制放在首位,讓他們對自己的數據和身份擁有所有權。

Web 3.0 通過Solid Pod 來在一個去中心化服務器中存儲用戶數據。存儲在用戶的Solid Pod 的數據不會在任何其他Solid Pod 中復製或傳播。存儲在Solid Pod 中的數據可以由其所有者修改或更新。如果黑客能夠獲得對用戶帳戶未經授權的訪問,他們就有可能修改存儲在Solid Pod 中的個人數據,且無法最終確定某個特定的修改是由黑客進行的,還是由用戶自己或其他有合法訪問權的人進行的。而基於區塊鏈的Web3 ,用戶將他們的數據不可改變地、安全地存儲在一個通過私鑰訪問的加密貨幣錢包中。基於區塊鏈的去中心化性質,以及難以修改的存儲在多個節點的數據,Web3 中的數據比Web 3.0 更加安全的。

Tim Berners-Lee 仍在質疑區塊鍊和加密貨幣的作用,Web 3.0 和Web3 本質上是關於更好物聯網不同的解決方案。

Web3+

我們認為Web3 包含了對區塊鏈技術的使用和智能合約的整合。雖然對加密貨幣在Web3 中的作用現在依然眾說紛紜,但我們認為,沒有加密貨幣的區塊鏈可能缺乏必要的激勵措施來使Web3 可行、繁榮。我們對Web3+ 的定義包含了Web3 所有可能的實現方式,包括區塊鏈技術和加密貨幣。這裡的+指的是加密貨幣,跟互聯網+是不同的概念。通過加密貨幣,我們能夠涵蓋Web3 未來的全部可能性。

Web 2.x+

加密貨幣不是實現去中心化的唯一方式。目前Web3 使用門檻高,性能還不能滿足大規模應用,安全事故頻發,我們可以考慮先實現Web 2.x+,即利用成熟的傳統Web 2.0 技術和區塊鏈的優勢來提供更好的服務。為了更好地理解可用的設計方案,我們可以在Web 2.x+ 這個更大範圍對不同的方法進行分類,其中x 可以從1 到9 不等。例如,將Web 2.0 技術的好處與沒有加密貨幣的區塊鏈平台結合起來的設計可以被稱為Web 2.5,或2.4,或2.6。亦或者平台使用加密貨幣和區塊鏈技術,但是平台託管用戶資產,用戶依舊採用賬號和密碼登錄,此時就是Web 2.x+ 中的一種。最近媒體報導簡單地將新型互聯網設計稱為Webx,沒有小數,可能導致進一步的混淆。 Web 2.x+ 的去中心化程度低於完全開放、無需許可的區塊鏈與加密貨幣。

這張是對今天所提的不同Web 的定義總結。您若有不同的觀點,歡迎大家和我聯繫交流。謝謝大家!

大家熟悉的新躍社科大學的格言是以三H來為社會服務。所謂三H就是Head, Habit and Heart。這代表了我們學校的信仰,價值觀,目標與想法。以智慧,行為,善心做為我們老師,校友,學生行動的指導,以保持積極向上和有目標的態度。

在此,我奉上DBA社區兩句信條,期望它帶給我們動力。智慧可以指導我們走上正確的人生道路;行為和品德可以反映我們的內心;善良的心靈可以為人間增添美景,仁愛可以為在社區代代相傳。這兩句話強調了智慧,行為,善心在學習人生中的重要性,並且表達了DBAC希望這些美好的品質得以傳承。

智慧明導人生路,行為品德顯心靈;

善心點綴人間美,仁愛傳遞世代音。

恭喜DBAC成立,全球大學界第一個DAO的成立,也恭祝大家道DAO山學海, DAO同義合,DAO義之交!

希望您們有個愉悅的論壇!

謝謝大家!

展開全文打開碳鏈價值APP 查看更多精彩資訊