智能合約是不是合同?這是學界一直爭論的問題。颯姐團隊覺得這是一個偽命題,智能合約和合同不是處於同一個層級上的,因此不能同一討論。

什麼是“合同”?崔建遠《合同法》中將合同視作一種民事法律行為。合同以意思表示為要素,並且按照意思表示的內容賦予法律效果。用更為通俗的話來講,法律規定了一系列的行為,其中“合同”便在其中,以多方當事人意思表示為前提,“合同”可以引起平等主體之間權利義務關係的設立、變更和終止。因此我們可以總結為“合同”是一種抽象層面上的,雙方自願做出的,影響法律關係變化的法律行為。

而智能合約是什麼?我們可以簡單的理解為運行在一個“永遠不停機”的去中心化計算機上的代碼。為了運行這串代碼,我們需要兩個步驟,一是編寫代碼並將其部署在去中心化計算機上;二是任何主體都可以調用這串代碼,其結果或是簡單地改變了一個變量,或是造成數字資產的轉移。智能合約的設計主打一個靈活,很多法學家認為智能合約的調用者之間都會造成相同的執行結果,其實不然,可以通過智能合約對簽名地址的限制來實現如“超級管理員”之類的中心化合約功能。

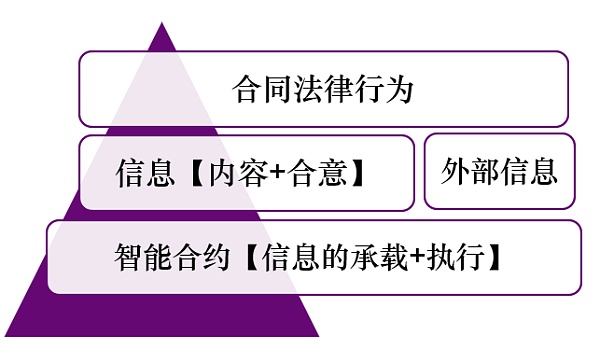

智能合約的部署和調用只是客觀現實的一個事實行為,這些事實行為之中包含著部分合同法律行為的構成要件,也包含了大部分非法律行為。為了探究智能合約究竟如何和合同相關聯,我們抽像出了“信息”這一層次,用於作為智能合約到合同這個法律行為的橋樑。合同這個法律行為的本質是信息在當事人雙方的流轉,並且這種信息流轉的內容為法律所承認,信息流轉的規則和形式為法律所規制。合同中的信息大致可以分為兩部分,其一是民事權利設立、變更、終止的民事權利義務關係信息,也就是合同的內容,另外一部分為雙方達成合意的信息。

智能合約是一體多面的,一方面,不同形式、環境下制定的智能合約承載了有關合同內容的信息;另外一方面,智能合約也承載了雙方合意的意思表示;同時,智能合約的執行直接作為法律行為,在合同的履行方面給予了相當大的確定性。

但是我們需要注意的是,合同中的信息並不是完全地來自於智能合約中。

在B2B的場景下,企業雙方進行了前期充分的意思協商,並且可能簽署了周密的協議,而在具體執行部分,將一部分協議的內容映射在智能合約中,以智能合約的形式來達成某種權利,履行某種義務。此時合同法律行為的主體信息,包括合同的主要內容、雙方的意思表示,被注入在現實生活中寫滿條款的文書上,智能合約中和合同法律行為相關的信息是稀薄的或是附隨的,更多的是發揮其在執行層面的優勢。

而在B2C層面,很多Web3的項目方開發、部署一個智能合約,此時智能合約承載了更多合同法律行為的信息,並且雙方的合意也在地址的簽名中體現。 (“電子簽名能體現當事人的意思表示”這個觀點已成為主流,因此文中並不贅述,只不過部分學者認為這種意思表示是不充分的、有瑕疵的,需要智能合約方對合約有更為充分的披露。)但是即便在這種情況下,智能合約也無法囊括合同法律行為中所有的信息,如當事人的年齡,合同法律行為的救濟方式等,前者蘊涵在現實生活中,而後者寫在法條之中,可能並沒有在智能合約中考慮到。

智能合約對與法律關係影響的不確定性更多地在於其承載信息的缺失,如現有的智能合約並不會也並不能將當事人的年齡寫入到智能合約中去,更多的是需要在法律框架下通過法律去補充相當多的信息,從而突破智能合約在虛擬世界中的獨立性和自足性。很多學者比較在意這種獨立性和自足性,確實存在相當多的形式將法律融入到共識之中,或是寫入到智能合約的代碼中去,實現“代碼即法律”的效果以保證虛擬世界的獨立性,但是筆者認為現階段這種獨立性不符合生產力的發展水平,需要過高的成本。

在智能合約規制環境並非完全虛擬化的前提之下,智能合約這種承載合同信息的方式以及其更為“物權化”的執行方式的的確確會對合同法律關係造成影響,但是在筆者設計的這種架構下,智能合約無法對合同法進行完全的本質性的顛覆。譬如很多學者談到的智能合約“作為”合同,不需要在法律上設置履行抗辯權、先履行抗辯權。筆者認為,依靠智能合約執行上的優勢,當事人構建的執行規則和触發條件設計不會引發先履行抗辯和同時履行抗辯的問題,因此此時無需談論這兩個權利,但是並不能說法律層面合同法律行為引發的法律關係中,這種權利的設置是無意義的,它只是不會在這種法律關係中被激活。但是不安抗辯權依然會被激活,譬如在合約為期10天的執行過程中,合約調用者突然發現項目方存在較大暴雷的可能性,那麼此時當然可以依據智能合約所建立起來的法律關係,引用不安抗辯權,向法院提起訴訟,中止合同的履行,也就是要求項目方中止合約的運行或是將資產還原為最初的狀態。

寫在最後

本文只是颯姐團隊對“智能合約和合同法的關係”這個學理問題粗淺但頗具創新性的思考。新科技的出現確實需要引起學界的注意,考慮其與現有法律體系的適配性質。但是需要更多的從法理層面出發,區分具體的科技和抽象的法律之間的影響和融合,往往大部分的技術問題在現有法律框架下都能夠解決。