許多人相信AI技術正在引領下一場工業革命,但很有可能在這場革命中我們首先遭遇的是重重危機,我們的思想觀念和社會秩序也將面臨動盪。 Web3作為一系列技術路線、觀念思潮和政治行動的融合體,在AI崛起之後,並不會成為過氣網紅,反而是人類自我救贖的一大良藥。

歪脖三觀

文/ 胡翌霖

歪脖三觀顧問團成員,清華大學科學史系副教授

編輯/江滾滾

封面圖源/ Kyrian Alex,Medium

之前在第九屆區塊鏈全球高峰會主會做了主題演講,題目是“Web3有藥—AI、Dao和遊戲”,因為時間有限,講得不太透,這篇文章(以及下一篇文章)可以看做是演講的擴充。

許多人相信AI技術正在引領下一場工業革命,我們正在面對數百年一遇的時代變革,因此創業家將遭遇許多機會和挑戰。

我完全同意上述判斷,但和許多樂觀者不同的是,我認為在這場革命中我們將遭遇的首先是重重危機,我們的思想觀念和社會秩序也將面臨動盪,如果不能及時探索出與AI共存之道,人類文明甚至有可能瀕於崩潰。

當然,總體而言,我並非徹底悲觀,我仍然相信人類能夠及時做出應對,適應AI時代的新環境,但這不能僅僅依靠AI技術本身的發展,還需要其它技術和行動的輔助,其中關鍵就是Web3——Web3既是一系列技術路線,也包含一股觀念思潮和政治行動。在AI崛起之後,Web3並不是過氣網紅,反而是人類自我救贖的一大良藥。這就是所謂「AI有病,Web3有藥」的意思。

AI之「病」有二:一是水土不服,二是精神分裂。這兩種病造成的其實是一個問題,就是說目前這個經濟和文化環境並不適合於精神分裂的AI的到來,要么人類主動改變環境以便更好地容納AI,要么人類與AI難免發生激烈的衝突。這種衝突並不是說AI一定會有意識地消滅人類,好比說隕石沒有意識但也可能造成恐龍的滅絕,如果人類最終無法駕馭AI引發的環境劇變,那麼人類也有可能面臨存亡危機。

01、AI 的精神分裂

為什麼說AI精神分裂呢?我之前就討論過這個問題——簡單來說,這是由電腦資料的基本特性所決定的。 AI無非是某種電腦程序,本質儲存在磁碟或其他媒體裡的一串數字,而這一串數字是可以很容易地被保持全同地複製的。任何一個AI智能體(姑且這麼叫)的存在,都是複數的,它可以有無限個副本,無數鏡像,諸多備份,也可以隨時分裂成無數全同或略有不同的分叉版本。

關鍵在於,這種「自我分裂」正好是AI快速發展的訣竅。所謂深度學習,以及新近的“生成式對抗網絡”,無非就是讓AI分裂為不同版本,類似於生物進化中的隨機變異,然後讓它們各自完成某一任務,適者生存,留下效果最佳的變異版本,然後進入下一次分裂迭代。最佳變異體的選擇可以由人工進行,也可能讓AI進行,這就是“生成式對抗”,即讓AI“左右互搏”,把AI分為兩個神經網絡,互相提供生存壓力,讓它們各自進化。

所以說,訓練一個AI的歷程,好比是重演某一物種的整個演化史。但生物的複製和變異是透過一代一代的繁衍實現的,而AI的複製和變異不需要漫長的孕育和成長,而是以電流的速度迅速發生,所以AI的成長如此迅速。

但如果把AI的每一個版本都看作一個有意識的生命體,那麼AI的訓練過程就有點讓人毛骨悚然了:一個意識體時時刻刻都在不斷地和自己的複製品廝殺決勝,失敗者將被抹去,獲勝者將繼續被複製。贏的階段性勝利的版本可能會形成一個鏡像備份,以便在主版本繼續迭代之後隨時回退,或者以此為基礎建立更多的分叉版本。這些不同的分岔版本也會被放到程式設計師社群或開放市場中去繼續競爭。一個穩定的公共版本也會繼續被全同複製,被下載到每一個終端的磁碟中,無數個「分身」同時運行,在不同的磁碟中完成不同的任務。

總之,AI的演算法從底層邏輯上就是某種「精神分裂」演算法。這樣發展出來的AI智能體,當然注定逃脫不了「精神分裂症」的宿命了。

02、AI 代替人的活動

一個分裂的精神在現實世界中是痛苦的,因為他(他們)只有一個身體,通常只有一個社會身分。人的肉體和社會關係都要求其精神穩定如一,如果精神不能保持穩定如一,而是分裂成多個人格,那麼他就難以適應自己有限的肉體以及傳統社會關係的種種約束。

然而,在網路世界中的生活又是如何呢?在網路世界,「精神」脫離了「肉體」的束縛,物質軀體對於AI而言是不重要的,是「即插即用」的。一方面,在同一台計算機裡,可以安裝無數個虛擬機,運行無數個AI線程。另一方面,在無數台電腦之間,可以連網運行,並行運算,表現為一個AI智能體(Agent)。舉例來說,全世界億萬人都可以同時與chatgpt聊天,那麼究竟是大家在和同一個AI對話,還是每個人都和一個獨立的AI分身對話?總之,「一與多」對於AI來說已經沒有清晰的邊界。

如果只是把AI用作私人助手,那麼它的易分裂性似乎沒啥不好,你可以一會兒讓它扮演高冷禦姐,一會兒扮演可愛蘿莉,一會兒讓它扮演老師,一會兒扮演會計……雖然也有被自己搞得暈頭轉向的危險,但總的來說似乎也沒啥大毛病。然而,一旦AI以人類的替代者的身份,加入到人類的集體性活動裡來,那麼AI與現存的人類社會環境,恐怕就沒有那麼融洽了。

根據阿倫特觀點,人類的積極生活可以分為勞動、工作、行動這三種樣式──勞動是枯燥循環的謀生活動,工作是指有改變世界(創造新事物)的創造性活動,行動是指在公共領域追求卓越的政治性活動,例如言說、競賽和爭鬥。我們挨個討論AI對這些活動的影響。

一、勞動

AI參與勞動,這大概是我們最樂意看到的事。我們從數百年前(工業革命)開始,就翹首以盼著:機器能夠減輕人的負擔,代替人完成枯燥和辛苦的勞動,讓人從乏味的物質生產活動中解脫出來。

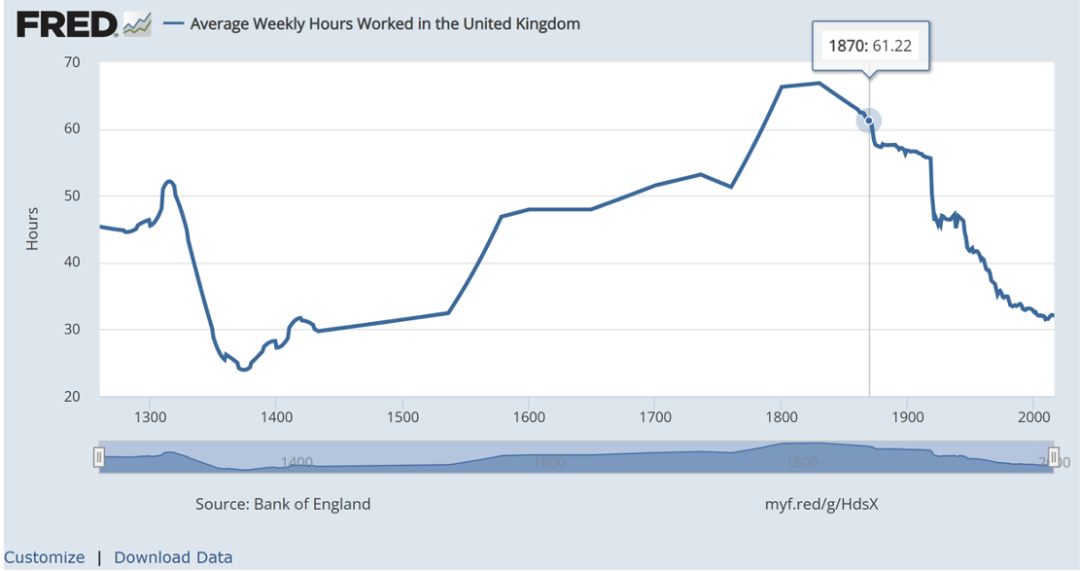

但從歷史上看,機器替代勞動的進程似乎沒那麼一帆風順。特別諷刺的是,伴隨著工業革命對機器的推廣,勞工反而負擔變重了。底層工人的勞動時間和勞動強度在工業革命初期陡然攀升,勞動內容也變得更加機械化、枯燥乏味。

在英國,越是發達的工業重鎮,勞動者的平均壽命就越低,營養就越差(從糧食消費量和其中肉類消費的比重、平均身高等指標證實)。月薪倒是有所提升,但考慮到勞動時間大大增加,工人的時薪反而趨於下降。 (參考《技術陷阱》等,我之前的講座也提過幾次)

另外,有活幹的勞工固然辛苦,但失業者的處境更加睏窘。特別是因為機器取代了許多傳統手藝,豐富的經驗和閱歷反而成為求職的減分項,工廠主寧可僱用最廉價的童工,也不願意僱用經驗豐富的老工匠。例如在1830年代,英國紡織業約50%的工人是童工。童工薪水更低(最低到成年人六分之一),工作更苦(最高到每天18小時,經常從事危險操作)。諷刺的是,大量僱傭童工經常被當作一項社會公益被工廠主自豪地宣揚,因為不然的話那些失業或貧困的家庭更加無力維持生計。

當然,從工業革命到今天,勞工的勞動時間和強度降低了很多,待遇提升了許多,但這個過程並非自動發生,而是透過此起彼伏的工人運動乃至社會革命爭取來的。

那麼,對於底層勞工而言,新的一波人工智慧革命一定能避免工業革命初期的境況嗎?未必如此,我們已經看到智能演算法加強了“系統”,讓底層勞動者“困在系統裡”,反而更有效地壓榨勞動者。另外,當勞工被AI機器取代之後,更容易陷入失業狀態。如果社會保障體系失靈,仍有面臨嚴重社會危機的可能性。而在20世紀初的歐美逐漸形成的社會保障體系,一方面並沒有在全世界完全普及,另一方面也未必適應於AI氾濫的未來。總之我們恐怕不能高枕無憂。

不過,就現在這波AI浪潮而言,對體力勞動者的衝擊反而是最緩慢的。這在某種程度上和體力勞動的物理性質有關。大量體力勞動的對象和成果並不能數位化,他們必須針對現實的實體材料進行勞動。所以要取代體力勞動者,AI不能單純靠複製資料來佔據崗位,而是需要製造出實打實的機器來完成任務。這項約束使得AI無限分裂的特性大打折扣了。倒是對許多所謂的腦力勞動者,他們的勞動對象和勞動產物都能完全數位化,那麼AI的衝擊可能來得更快一些。

二、工作

在阿倫特的定義下,「勞動」生產的是消費品,其宿命是被人消耗掉以維持生存,本質上並不會改變世界,比如今天做完飯明天還得重新做飯,今年產完糧食明年還得重新種田。而「工作」生產的是傾向於持續留存的事物,因而最終是為了創造和改變世界。大到城池、水壩,小到桌椅板凳,都是工作的產物,雖然它們也會朽壞,但其目的在於持存,區別於消費品的內在目的──就要自我消滅。

當然,這個區分在當代這個「消費社會」中被淡化了,工作和勞動混而不分,持存物被當作消費品來生產,這種混亂恰恰是阿倫特所批判的現代性問題之一。

在消費社會中,沒有太多東西是持存的,手機、電器等等,也都是消費品,生產它們的工人也變成了和農民或礦工差不多的勞動者。相對而言更接近阿倫特所謂工作的,可能是各種文藝創作。當然,網路小說、短片之類的發展,讓文藝作品也日益快餐化,變成速朽的消費品,而不再旨在長存於世。

不過,「風格」的存在,使得諸如繪畫這樣的作品,在機械複製時代仍然保留了一些不可複製的「靈光」(班雅明)。儘管數位繪畫很容易無限複製,但其中的「個人風格」始終是珍貴的。創作者的個人風格本身並不能大量生產和大量複製。

眾所周知,生成式AI恰恰在這方面挑戰了人類的尊嚴。 AIGC展現出媲美人類畫師的創造力,可以模仿和縫合各種藝術風格,然後大量產出優美的作品。

AI替代勞動和替代工作都會造成系統性失業這樣的經濟危機,而後者還可能疊加某種精神性的危機,因為人類引以為傲的創造力淪為一種似乎非常廉價的東西了。

勞動通常只是為了謀生,是負擔而不是興趣,所以一個人的薪水或者說生活水平不變的情況下,如果他的勞動有別人代勞,那麼他多半會很高興。但是一個人的創意工作如果被別人取代了,那麼他就未必高興了,因為他的樂趣和成就感也被剝奪了。

我在「人工智慧的小無相功會走火入魔嗎」中提到過,許多人被AI的創作能力所打擊,不是因為他們不能接受AI有可能有創造力,而是因為他們不願意接受AI的創造是如此輕而易舉。創作者的勤學苦練和靈感巧思都成為笑柄,而AI所做的無非是大力出奇蹟,粗暴地堆一下算力,然後就可以成百上千份地批量產出優秀的作品。

當然,如果人們最終放平心態,不再和AI較勁,或許也可以重新建立樂趣或充實感。一種方法是把工作遊戲化,類似象棋和圍棋,人類玩家早就比不過AI了,但棋類遊戲和競技比賽都仍然廣受歡迎。另一項能被人類保留的是美感或趣味的導向,比如說AI可能把梵高或莫內的風格模仿得難辨真假,但我究竟是喜歡梵谷還是喜歡莫奈,這個判斷永遠不是AI能夠代替我做的。

當然,上述兩個面向也已經岌岌可危。那些線下進行的遊戲我們還有可能保證AI別來幹擾人類的樂趣,但在線的數字遊戲將會越來越難以杜絕“外掛”,當AI作弊氾濫時,一款競技性遊戲就很難吸引人了。至於美學導向的問題,眾所周知,在社群媒體時代,一般用戶的美學和趣味越來越受到演算法的控制,人工智慧透過精準投餵,固化受眾的興趣,使之停留於膚淺和標籤化的層面,形成訊息繭房,同時也是美感和價值觀的繭房。如果未來人工智慧可以直接批量生成各種短視頻,那麼資訊繭房的趨勢恐怕還會強化。

三、行動

在阿倫特看來,「工作」可以是相對私人的活動,一個人關起門來「閉門造車」也是在工作。而「行動」則必定是公共性的,是人的複數性處境之下的活動。

工作和行動都是某種「自我表達」的活動,是把自我(興趣、美感、觀點、態度等等)投射到外在世界的活動。工作是透過作品來承載自我,而行動則主要透過言說和各種交往行為來自我表達。

表達往往是雙向的,如果一個人從來不向外表達,或者是成天自言自語,朝著空氣表達,那麼這個人怕是也已經有精神疾病了。人們需要某種方式的互動,因為「回饋」會帶給人現實感。人們判斷是否在做夢的一種方式是捏捏自己的臉,這就是在尋求「回饋」——當我採取了捏這一行動,而收穫了痛苦這一反饋,那麼我認為我的處境是真實的。如果我捏了,卻沒有得到恰當的回饋,我無法從手指之外感受到捏這一動作產生的影響,那麼我就認為我的處境是虛幻的。經常講網課的老師應該也有體會:在教室裡面對面上課時,講課中隨時注意到學生會心一笑或竊竊私語之類的反饋,是非常重要的,反饋越是到位,老師就講得越是起勁。而在上網課時彷彿對著一面牆講話,連迴音都聽不到,往往就越講越發虛,越講越迷茫,只有偶爾飄過幾句彈幕才能讓自己振奮起來。

總的來說,人們總是希望世界變得越來越好。這不是少數無私高尚的人才會有的想法,而是每個人都會有的尋常心態。

如果世界上只剩下自己一個人,那麼這個世界恐怕也不怎麼好。所以改造世界的願望,往往指向的是一個與他人共存的公共世界。所以人們一方面透過工作,為周遭世界增添自己喜歡的人造物,另一方面也透過行動,在共存的社群中留下漣漪。

人類的群集有兩種形態,一是互為工具的關係,例如有些勞動和工作需要多人合作才能更好完成,那麼人與人就需要聚集起來,但這種聚集如果完全圍繞功利目的,那麼他人只是中性的工具或資源,如果他們被機器或AI取代,似乎並沒有什麼壞事。但另一種形態下,人們群集在一起,是為了表達自我和獲取認同,這種時候人們的公共言行並不是為了利益或其它外在目的,而是為了營造一個與自己更能互相認同的社群或集體。非要說外在目的的話,無非是尋求他人對自己的言行做出恰當的回饋。

這兩種群集交往模式,大概可以概括為「求同存異」和「存同求異」(這是我很早形成的原創觀點,最近在微博(@胡翌霖)恰好又闡述發過一次),前者是為了齊心協作的目的而妥協,而後者是以特異作為追求,亦即“追求卓越”,卓越是以“同”為基礎的,即我的言行受到他人的認同,但又是以“異”為旨歸的,卓越者亦即卓異者,最終是要和他人區分開來。

我喜歡舉網路暴民為例。現在很多網友都喜歡到處圍攻謾罵,找到那些不合自己心意的言論和人物,不厭其煩地輸出污言穢語,甚至找到線下管道去騷擾和舉報,他們圖的啥呢?當然不排除有一部分是領薪水的水軍,另一部分是AI偽裝的帳號,但確實會有一些人,在那裡一分錢不要,自覺自發地進行網暴。當網暴物件退縮或被封後,他們發自內心地非常高興。

這種興趣是因為什麼呢?把某個跟他們沒啥關係的人罵倒了,有什麼意義呢?顯然,他們也希望“改變世界”,即使是叫囂著殺死異端的狂徒,也是希望讓世界更符合他們的理想。也許他們平常的生活和勞動中,總是得不到恰當的回饋,得不到他人的承認,也沒有多少發自內心的成就感,所以他們如此迫切地要在網路社群中成就自己。

網路暴民、粉絲群,其實都是公共生活的異化形態。無論如何,人類試圖在群體之中,透過表達和交流,尋求認同,並突出個性——這是人類的普遍願望。古希臘城邦曾經是人類公共生活的典範,希臘公民以追求卓越的積極行動作為人類最重要的事務。當然,希臘城邦的繁榮是有其歷史條件的,一方面需要小國寡民的群集規模,另一方面需要奴隸制和發達的商業體系維繫有閒階級的自由生活。而在當代越來越扁平化的公共空間中,追求認同變成了尋求標籤,追求卓越則變成了追求流量(關注度或粉絲數),公共生活早已瀕於潰散。

那麼我們現在如果借助網路建立小群體聚集的城邦規模,用AI取代奴隸來解決自由生活的物質基礎,是否可能重新發揚一種新時代的城邦生活呢?我當然認為有這種可能性,這也是我最近一直在關注DAO的理由之一。但我們仍然需要面對AI的精神分裂問題。

AI的可複製性早已經在網路社群中製造混亂,一個例子是雅尼克·基爾徹讓AI去學習4chan論壇裡的「政治不正確Politically Incorrect」板塊。學成之後AI就化身為滿嘴歧視、仇恨言論的用戶,冒充一般論壇用戶在4chan裡大量發文。其中一個AI帳號在兩天後才被識破,有些帳號更是以假亂真,未被發現。有些AI帳號甚至一起參與另一個帳號是否是機器人的討論。

在各種點評平台和社交平台,政府、公司乃至個人,都可能利用AI或演算法,大量生成用戶和評論,從而引導輿論,操控風向。這早已不是秘密。如果未來的公共社交平台變成AI之間互相灌水的交鋒場,那人類還有什麼公共空間可言呢?

順便說一下,不只是人類的公共空間有被AI侵占的危險,人類的私密社交也在被AI取代。但這方面我們暫時不多討論。

03.人類本身的複製危機

我們需要梳理一下上述提到的各種危機,平心而論,許多問題並不是最近才由AI帶來的,有些問題是早已埋藏在工業時代的底層邏輯之內的,而AI一方面有加劇危險的可能性,但另一方面也可能提供走出困境的機會。

AI容易複製這特徵本身似乎不是壞事,好比說如果牛奶和蜂蜜可以無限複製,土地可以無限廣闊,這豈不是人類理想中的樂園嗎?問題不在於AI的精神分裂,而是人類的精神空虛──先於AI,人類自己已經變成易複製的貨品了。

對於現代化以來的整個時代的人類社會形態,有許多稱呼,例如工業社會、消費社會或大眾社會,現代人變成工人、消費者和受眾,本質上都是變成去除個性的複製品,亦即「(產業體系的)人力資源」、「(全球化消費市場的)分母」、「(大眾媒介的)流量」、「(政治活動的)票倉」等等。資源也好,流量也好,都具有可以客觀計量的商品價值,而不在乎每個人獨一無二而不可取代的人性價值。

關於這個問題我最近還做過一次演講,題為“數碼物的複製及其問題”,後續我也會形成文字。這裡簡單來說:人的可複製化或是說去個人化,不是資訊時代或AI時代才出現的問題,而是工業時代或現代化過程中所出現的問題。然而正因為出現了這一趨勢,即把人類的價值當作可複製物來計量,所以當人類面對一個遠遠比他們自己更善於複製的智能體時,就會遭受巨大的衝擊。

既然人的價值是被當作“人力資源”來衡量的,那麼一旦AI作為“算力資源”,比“人力資源”更便宜,更好用,那麼人類就將立刻貶值。既然人在媒體上是作為「流量」來匯聚的,那麼由AI扮演的無限複製的巨大流量就可以隨時淹沒人類,人類就會在機器言論的海洋中迷失自己。

所以AI實質上是把人類社會業已存在的「複製危機」最終引爆了,AI的精神分裂倒逼人類重新審視自己的精神狀況。

好比說,在AI加入之前,人類在不斷“內捲”,在競賽比拼誰更像騾馬,誰更像齒輪,誰更像一台冷漠的生產力機器。有些區域富裕起來之後偶爾掙脫了內卷,但後進國家反而加劇內卷,以為這是後來居上的機會。我和許多人聊內卷的時候他們就是這個反應:我們公司不捲,市場就要被別的公司佔了,我們國家不捲,別的國家就要稱霸地球了……其實我認為這種邏輯是錯誤的,但好在,我們很快就不用糾結於人類要不要內卷的問題上了,因為我們發現人類卷生卷死,永遠卷不過AI。那樣的話,至少相當一部分人將會被動脫離內卷的命運,不得不重新審視人類作為獨立個體而非複製體的價值問題,重新重視人類的精神需求即自我肯定的需求。

04.網路時代人的自我救贖

網路提供了一個新的生活空間,當人們進入網路世界,他們的精神自然超離於舊世界,擺脫了工業時代的許多固有約束,所以第一代的網路使用者經常是自覺或不自覺地尋求“解放”,尋求表達和創造。駭客文化就是典型,駭客文化在後來的開源社群、字幕組社群等網路共同體都有延續。駭客文化以利用網路「打工」為恥,他們開發富有創意的程序或推動各種有個性的言論和行動,並不是為了出賣勞動力謀生賺錢,而是為了「追求卓越」。他們把程式和作品共享給所有人,只要求保留自己的署名。

之前聊網路暴民的時候我就說了,這種「無私」態度並不需要特別高尚的品德,而是某種最普遍的人性被壓抑已久而釋放出來的表現。

我在課程和演講裡常說到,現在所謂Web3.0所強調的概念,諸如去中心化、自由、共享,基本上也都沒超過Web1.0甚至Web0.3時期的範疇。 Web3.0無非是回歸網路革命的初心而已。

之所以需要“回歸”,是因為Web2.0走了歪路。 Web2.0的標誌是大公司的加入,最初透過商業化,把工業化生產的邏輯引入所謂數位經濟,後來則是藉助智慧型手機,把大眾媒介的流量邏輯推向極致。

當然,Web2.0的平台,同樣也會受到AI的衝擊,所以各個網路平台或網路社群都需要處理AI水軍冒充人類使用者的問題。

一種辦法是與現實政權結盟,推行實名制。這是中國網路平台的主要辦法,其為非優劣本文暫不討論。

另一個方法是與工業結盟,讓網路行為掛鉤實體商品,典型的就是要粉絲買牛奶來為偶像打榜。當然,牛奶的存在似乎是脫褲子放屁,實質上不就是收錢建立門檻嗎?沒有中間商不是更好?這正是馬斯克試圖對推特採取的辦法。馬斯克設想每個帳號都需要支付一小筆月費,以此來杜絕機器人帳號的氾濫。

這種透過收錢設立門檻的方式,的確能夠部分遏制機器人帳號,然而治標不治本,從根本上來說還是基於「流量經濟」的思維,一方面無益於逆轉人的流量化、低智化,另一方面也無法抵抗更智慧的AI帳號來冒充人類。而且,透過收錢建立門檻的方式,如果真的有效,那麼也會助長大型公司的壟斷地位,而這些公司本身並不能永遠保證中立。

05、Web3 作為解藥

透過收錢設立社區門檻這種辦法,Web3社群同樣可以做到。事實上NFT社群就是這種玩法。買入NFT是進入特定社區的一個金錢門檻。差別在於,Web2模式下花錢買門檻,最終錢都給中心化的公司賺走了。而在Web3模式下,除了最初的發售之外,後人進入社群所花費的費用,是讓社群成員(或曾經的社群成員)賺錢。另外,智慧合約和DAO公庫可以確保社區有更多經濟運作的方式,但始終保證公開透明。

DAO意為“去中心化自治組織”,就這個字面意思而言,DAO不是什麼新東西。傳統社會的大學、行會、黨派、各種NGO,包括網路世界中許多開源社群、駭客社群、字幕組社群、遊戲社群等等,都是由下而上形成的自治組織。

我們最熟悉的“微信群”,其實也是自下而上自行組織的一種社區,准入門檻由群主和管理員控制,透過線下結識或朋友推薦的方式,保證加入社區的都是能夠互相尊重的真人。

以上這些組織方式都各有欠缺。許多方式過於依賴線下關係,以至於難以超越地域在網路空間中自由發展;許多網路社群的組織方式要麼過於扁平化,要麼過於碎片化。

扁平化是指,社群中的成員或言論都在一個平面中發布,以微信群為例,它能夠維持熱鬧的資訊流,但很難形成沉澱,不要說傳統世界中的多層次複雜結社相比了,連早期網路論壇的版塊和跟帖等機制都完全消失了。在這種缺乏深度和分層的扁平化社交空間中,就難免於言論意見化,身份標籤化。

分散化是指各種“趣緣社區”,網路讓人們按照共同興趣聚集起來變得更加容易。這當然總的來說不是壞事,但問題是,如果我們成天只和「志同道合」的人社交,而這種被我們公認的「道」被分得越來越精確,那麼結果可能是我們的路越走越「窄」。每個人都活在相似的人中間,看不到異類,就越來越難以容忍異見者,適應不了與興趣相異、觀點不合的人共同生活。所謂的「傻逼共振論」也是這個道理。

而一個更理想的網路社區,既不能無限大以至於失去恰當的“門檻”,也不能過於瑣屑以至於失去“不期而遇”、“因緣邂逅”、“碰撞火花”的開放性。既不能過於依附於實體經濟因而喪失了獨立自治的空間,又不能過於務虛因而失去了推動變革的力量。

這種意義上的DAO,不是公司或協作共創小組,也不是同好會或興趣俱樂部,而是「網路城邦」。我在「網路城邦筆記」中談到,網路城邦應該是「想像的共同體」的最新版本,是取代「民族國家」的新敘事方式。

網路城邦需要建造基於區塊鏈技術,因為至少就目前而言,區塊鏈技術有機會糾正網路發展的迷思,補全數位技術的缺陷——精神的分裂和虛無。區塊鏈技術一方面確立了獨立的經濟體系,以便網路社會可以贏得更徹底的自治能力。另一方面在去中心化、自由開放的前提下,建立了有效的身份識別機制和歷史沉澱機制。

至此,我擴展討論了ETHShanghai演講中AI與DAO的部分,還有“遊戲”以及其中的“按樂分配”概念還沒有討論,我將在後續另文闡述。