作者:Sam Hart、Laura Lotti、Toby Shorin;編譯:Block unicorn

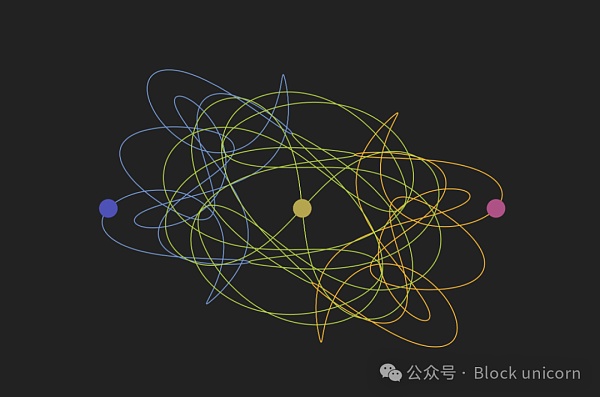

《動力學:行為的幾何學,Ralph H. Abraham和Christopher D. Shaw(1992年)》,體現了系統之間的相互作用。

加密貨幣的初衷是建立不會腐朽的機構。然而,從DAO到加密網路國家等各種嘗試將這些結構嵌入更廣泛的社會結構中,大多數都以失敗告終。我們借鏡勞倫斯‧萊西格(Lawrence Lessig)的法律理論來解釋其中的原因。協議設計者與市場和代碼一起工作,但經常忽視社會規範和法律本身所發揮的至關重要的製度功能。缺乏這些調節功能極大地限制了可以培養或強制執行的親社會行為的形式。

從無國家貨幣到加密國家

2008年的金融危機引發了一個新的機構不信任時代。大眾被迫面對令人難以置信的事實:貨幣體系本身不再符合他們的利益。佔領運動是公眾不滿的一種表達方式,而其他人則轉向比特幣,並寄望於由自執行軟體驅動的不可腐敗貨幣,作為替代法定機構的選擇。

然而,在我們曾經討論將貨幣與國家分開的時候,現在我們聽到的是加密國家和憲法。在加密領域,政治修辭從迴避國家轉向模仿國家,以民主投票模型和公共物品作為主要關注點。支撐這種變化的是一種新的意識形態,即加密是下一個“利維坦”,在實現不可變權利方面可與國家相媲美。據一些人稱,區塊鏈將用可靠的中性化去中心化的加密基礎設施取代國家對暴力的壟斷,從而允許創造獨立的產權和「網路國家」。

Block unicorn註釋:《利維坦》(英文:Leviathan),又譯為《巨靈論》,全名為《利維坦,或教會國家與市民國家的實質、形式、權力》(英文:Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and Civil),是托馬斯·霍布斯於1651年出版的著作。 「利維坦」原為《舊約聖經》記載的一種怪獸,在本書用來比喻強勢的國家。該書系統闡述了國家學說,探討了社會的結構,其中的人性論、社會契約論、以及國家的本質和作用等思想在西方世界產生了深遠影響,是西方著名和有影響力的政治哲學著作之一(詞條來源維基百科)。

當我們慶祝透過軟體進行製度形成的實驗時,為了演練18世紀的激進政治,這些努力忽略了國家的核心特徵:法律的調節權力。當矽谷銀行破產時,國家可以單方面採取行動來保證其存款。而加密則沒有這樣的功能,當協議被駭客攻擊時,每個人都會失去他們的錢,只有在多數人提案投票進行網路分叉來恢復用戶的資金。

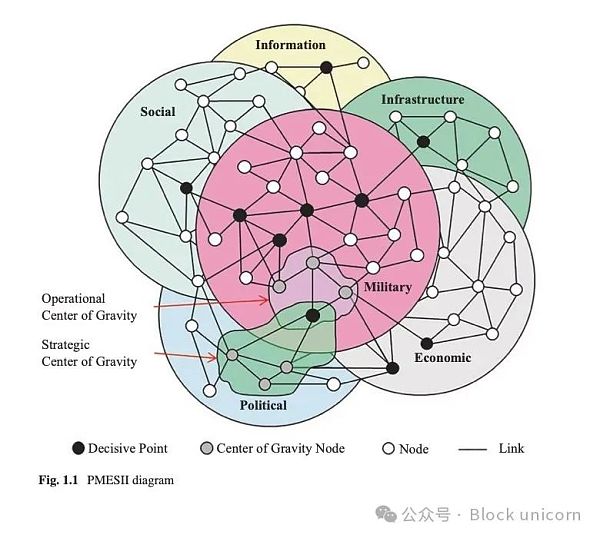

對法律的抗審查不可變性是加密的最大成就,也是其最大的弱點。透過抵抗法律的無所不包的影響,它在加密中創造了一種新型的實政,一個權力按照不同規則運作的空間。然而,在剝奪法律的同時,加密協議面臨一個三體問題。 1)社會規範、2)市場、3)代碼各自都有自己的調節邏輯,常發現它們發生衝突。在這個新穎的棋盤上,協議設計者的意圖可能會受到破壞,導致不良的製度行為、道德兩難和矛盾的治理政策。

試圖加強規範調節維度的干預措施顯示出解決這些限制的潛力,但它們往往被硬編碼的市場激勵的首要地位所壓制。也許加強規範性自我調節的答案,可以在已經存在的文化背景中找到。

監理國家(社會規範)

雖然軟體可能正在吞噬這個世界,但這已經是一個已經被法律吞噬的世界。透過法律,人類成為具有權利的法律人,”自然”被定義和保護,法律努力在海陸之間維持秩序。法律無所不在且具有塑性,是現代國家的基本製度技術。儘管法律的性質仍然是學術爭論的對象,但它的主要特徵顯然是對行為的調節。法律規定了維護公共價值和保護自由的行為標準。同樣,法律透過實行製裁來阻止或懲罰有害行為。

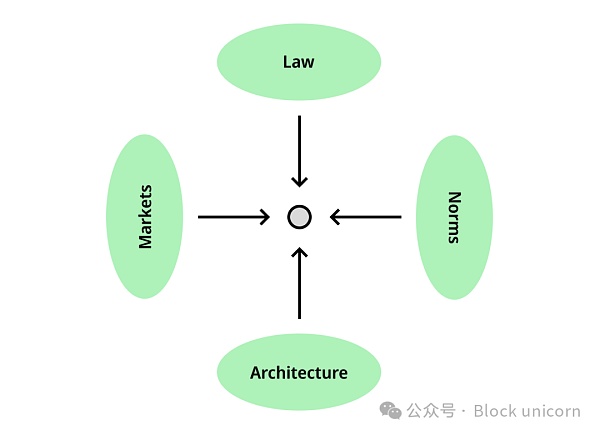

國家法律並不是調節res publica(公共事務)的唯一力量。在1998年的里程碑文章中,勞倫斯·萊西格討論了共有四種力量——法律、市場、社會規範、建設環境的結構——來管理日常生活。 1)法規規定了社會上可以接受的行為;2)市場透過價格機制調節經濟交流;3)而建設透過界定空間和引導人和資訊的流動來運作。 4)最後,法律透過機構特權和執行手段來調節行為。這些力量共同決定了可能性的空間,考慮到物質、社會和經濟的環境。 “我們人民”只是這四種調節權力的”可憐的點(可憐人民)”。

對於這個“可憐的點”,制約行為的四種調控模式,改編自Lessig 1998。

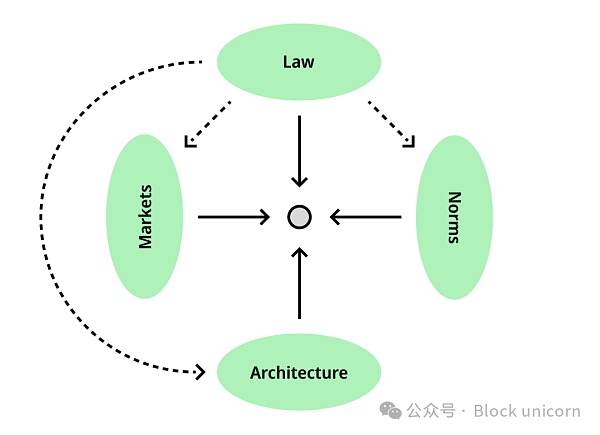

在這四種力量中,法律在國家內佔據著至高無上的地位。 Lessig試圖說明法律如何透過影響其他調控力量來達到自己的調控(也可以說是監管手段)目標。例如,當日本對外國米徵收高稅收時,確保了日本消費者食用本土種植的米,法律透過市場進行調控。在全球大流行病期間,我們都熟悉圍繞著口罩佩戴和疫苗接種而形成的公共衛生宣傳活動:這是法律透過制定規範政策進行調控。至於科技是否構成我們數位「建設環境」的一部分,法律也試圖對其進行調控。

然而,透過其他力量進行調控的權力,往往變成了對所有事物進行調控的權力。以數位千禧年版權法案(DMCA)為例,該法案將繞過數位版權管理鎖定的內容存取視為非法行為,加強了數位盜版的灰色市場。雖然DMCA是一項備受爭議且最終未能成功的政策,但它揭示了法律擴張的傾向。法律傾向於擴大自身的規模,並調控新的科技和社會現象,即使立法者尚未充分理解它們的重要性。

社會契約理論的建構者,其中包括格羅提烏斯、洛克和盧梭,不可能預見法律滲透到生活的各個層面。但法律的主導是不可避免的,法律不僅僅是對行為的懲罰和限制;它也可以賦予權力並提供保障。透過法律,少數群體的權利可以受到保護,各方之間的衝突可以得到裁決。儘管法律並非總是在追求正義的方向,顯示向上的曲線,但法律仍然提供了一種被感知為中立的基礎層,包括為公民更新遊戲規則的明確途徑。正如馬克斯·韋伯所說,如果國家是成功維持對合法使用暴力的壟斷的人類社群,那麼法治就是國家用來確保對合法使用暴力的壟斷的工具,Lessig本人對他自己思想的影響持謹慎態度:

該學派的調控是全方位的,它是使文化為權力服務的努力,是對「生活世界的殖民」。每個空間都受到廣泛控制;控制每個空間的潛力是其目標。

但今天,國家的主權正受到挑戰。儘管這個過程在加密貨幣出現之前就已經開始,但區塊鏈將這場鬥爭升級到一個全新的層次。實際上,由國家、聯邦儲備系統和「大而不能倒」的銀行組成的監管體係正是加密貨幣所破壞的。然而,為了理解區塊鏈如何引入一種新型監管體制,我們需要轉向它們的根本創新:抗審查性。

法律透過其他力量發揮作用,透過它們進行調節。

抗審查性等於抗法律性

雖然國家仍然是聲稱其調控權威是唯一合法的社會主體,但一系列競爭的利益、技術和規模經濟侵犯了法律的所謂主權。國際商業越來越多地透過私人爭議解決中心進行,而不是透過國際協議。同時,全球金融與軟體的聯盟挑戰著國家對市場的調控;當伊麗莎白·特拉斯計劃削減500億美元的稅收導致英國債券市場崩潰時,她在擔任首相僅44天后被迫辭職。但如果國際金融形成了新的調控機構,那麼在權力和影響力方面與之相匹敵的是網路。

自誕生以來,全球網路的「架構」使當代治理的格局變得更加複雜。網路不僅是一種溝通媒介,更是新調控力量的傳遞層。網路運算使得新的規範、市場和架構在多個抽象層面上得以創造和擴展。例如,社群媒體平台擁有自己的半自動言論自由政策,與國家的政策無關;而社群媒體的內容包括獨立的規範體系,包括在網路上的「信念(意識形態)」和「道德規範」的飲食。遠距工作為公民權利套利提供了新的機會,而網路傳播的次文化創造了與任何國家認同一樣強大的想像中的社群。即便在法律與網路緊密結合的地區,如中國等地,國家法律通常也需要迎頭趕上。

愛沙尼亞的電子公民卡,可透過線上申請取得。

15年前,一位新的競爭者進入了競技場:加密貨幣。在某些方面,加密貨幣協議重新演繹了互聯網的監管創新。但它們也概括了先前網路技術(如BitTorrent和PGP)的抗審查特性。加密貨幣協議無法被中間人或更高層機構篡改,儘管法律的長臂可以迫使Facebook公開我們的直接訊息供檢查,或者查封盜版電子書的託管,但只要有礦工在運行節點,比特幣和以太坊的資產就是可訪問且不可剝奪;計算狀態是不可逆轉,換句話說,這些協議不尊重法律。加密貨幣協議是一種無需或驗證國家當局的貨幣和合約媒體。它們創造了一種新型的監管機構,不僅對審查具有抵抗力,而且對法律本身也具有抵抗力。

這並不是說加密協議只是用於犯罪、無法無天的技術。對法律的抵抗力也是推動透過設計從頭開始的可信賴中立機構——貨幣系統、銀行和公共資源,從而改善傳統組織和解決社會協調問題的積極願景的動力。因此,所謂的「抵抗法」是指比特幣和隨後的加密協議對Lessig的模型中作為普遍整體運作的監管基礎框架的抵抗力。隨著區塊鏈抵制國家法律,它們也建立了自己的監管體系。在法律無法幹預的情況下,剩下的三種力量可以自由地調控加密協議的製度生態,沒有一個統一的仲裁者,讓我們來看看協議可能產生的一些新穎的製度動態。

三體調控問題

在法律缺失的情況下,軟體架構、市場、規範之間不受控制的相互作用是我們稱之為加密三體調控問題的原因。

1. 加密協定由一個在技術上編碼的架構組成,具有一些顯著的特點。加密協定是開源且無需許可的,這意味著任何世界上擁有網路連線的人都可以存取它們。它們以確定性方式處理計算,並對顛覆協議的高度複製狀態引入了顯著的阻力。在互動介面方面,協定架構受到嚴格的限制:它們只為互動提供有限且專門定義的便利性(例如應用二進位介面)。這是理解協議調控體系的關鍵之一:參與加密調控體系意味著最終與智慧合約或區塊鏈程式碼互動。

2. 加密協議受全球24/7 市場的推動。當用戶與加密貨幣互動時,他們透過硬編碼的市場結構的確定性邏輯進行,這些結構包括代幣供應、獎勵函數、債券曲線、借貸和匯率、自動做市商等,共同構成第二個調控體系。區塊鏈狀態透過發送交易進行計算的要求意味著某些市場和架構(如以太坊)是緊密關聯的。正因為如此,許多加密市場仍然逃避法律監管,因為法律無法撤銷已處理的交易。市場和可程式碼的融合,也解釋了為什麼激勵機製成為協議設計的理想選擇和「利害關係人對齊」的首選工具。

3. 最後,我們有一個社會規範層,由多層次的鏈上和鏈下溝通管道共同構成,我們通常稱之為「空間」。加密社群充滿了各種次文化:密碼龐克、賭命交易者、平台合作主義者、各種形式的活動家、電子女孩、新生基督徒、後網路藝術家、新理性主義者、有效利他主義者以及各種風格和速度的加速主義者。每個群體都帶來了自己的規範,許多人設計了基於協議的專案以適應他們的政治立場。雖然每個微觀文化都有其獨特的特徵,但它們中的大多數共享一點:堅持自我管理主義和反制度主義的精神。這種規範似乎是吸引不同群體首次接觸加密的一部分,甚至讓本來可能成為銀行家的人變成了P2P現金的倡導者。

因為調控力量相互影響,不同的組合會對給定係統的主導激勵和長期社會發展產生影響。 Lessig指出,調控力量有時可以互相「替代」:例如,使用減速帶和交通圈等交通工具,可以達到比警察開罰單更具有效果,但在沒有法規的統一調控力量的情況下,替代的能力會大大減弱。

加密貨幣缺乏這種整合力。沒有根基法規邏輯將對公正的集體概念轉化為可以在所有領域實施的調控策略。在其缺席下,規範、市場和架構的不穩定相互作用產生了新的、常常令人驚訝的製度行為。讓我們看看這個三體問題在幾個協議背景下是如何發展的。

案例研究:Curve的製度化賄賂

Curve是一個DeFi協議,以固定的頻率分發獎勵。收益根據時間鎖定的質押計算分配:用戶的代幣乘以鎖定期確定了他們在向特定池提供的激勵方面的投票託管(ve)權力。

相關的是,Convex協議旨在為CRV質押者和Curve LP提高獎勵,實際上為投票創造了一個二級市場。透過Convex,需要流動性的市場參與者可以向已將資金鎖定在Curve的用戶支付費用,以引導其流動性投票權。因此,社區已經採用了黑市和賄賂的術語來描述這個系統,這實際上描述了Curve/Convex協議的核心製度邏輯,為如何與其互動設定了準確的期望。

Curve展示了協議作為制度框架的新穎之處。在沒有人類管理的情況下,程式設計激勵和自由市場的結合引入了一種在法律環境中明確禁止的製度行為——賄賂。因此,社會規範被重新定位以驗證和複製這種模式。換句話說,規範變得與市場激勵難以區分。這些激勵被接受和規範化,從事實上的角度來看,沒有人試圖限製或改變這種動態;它被簡單地允許運作。我們提到這個例子並非為了支持賄賂或驗證veToken機制,而是為了指出協議的核心邏輯和其流行理解實際上是一致的。

雖然加密領域存在許多獨特且有時值得質疑的製度邏輯的例子,但這個案例既展示了協議調控影響的便利性和局限性。隨著所有三種力量的對齊,甚至賄賂也可以被視為可以接受的結果。但在調控力量之間並不總是和諧的,例如,在NFT版稅的爭論中,所有三種力量都發生衝突。

案例研究:NFT版稅的侵蝕

許多流行的ERC721 NFT實現採用了硬編碼的版稅,每次NFT轉售時都向原創作者支付一小部分費用。這是一個旨在滿足特定規範主張的市場結構:創作者應該從他們創造的價值中獲得回報。一些最大的NFT市場和協議尊重這些版稅,甚至給用戶提供選項,以向原創作者添加額外的小費。但是,加密的開源、無許可架構使得可以在其他智能合約中「封裝」這些NFT,然後可以出售並解封,從而避免支付費用。

當NFT市場Sudoswap和Blur推出時,它們的設計者選擇實施這些變通方法,無視現有規範並削弱其他交易平台。這種競爭行為迫使OpenSea,最大的NFT市場,也效仿,使版稅支付成為可選項。這個故事以不愉快的結局告終,加密熱衷的藝術家感到被媒介和流行市場背叛。市場結構可以設計得符合規範,但無法強制執行。

協議設計者經常假設市場、代碼和規範將按照自己的計劃和諧共存,通常會與之相反。與特定司法管轄區的普遍一致的立法不同,協議的領域是無政府主義和無序。具有不同規範的協議競爭資源和注意力,利用激勵措施相互攻擊,或在偶然的駭客攻擊、或在「操縱性拉盤」中崩潰。在NFT版稅的興衰中,智能合約僅在短暫時間內強制執行了費用支付;最終無法抵禦無許可元遊戲引入的偶然性。所有合約都是不完整的,但智能合約尤其如此。在這裡,技術基礎設施的一個方面被證明是支配地位的。

在沒有法律的情況下,試圖使用其他受國家啟發的工具,例如憲法、角色任命和主觀規則,通常徒勞無功。讓我們來看一個更多情況,智能合約推翻了其他制度設計模式的案例。

ENS是一個具備國家特徵的協議,擁有ENS DAO憲法、「民主」治理流程和公共商品強調等特徵。這些工具顯示了對利害關係人的更大承諾:ENS社區的規範和價值觀透過協議的製度行為得到體現。

當ENS聯合創始人Brantly Millegan在5年後的2021年的一條令人討厭的推文再次浮出水面時,引起了加密社區的憤怒。 Brantly Millegan歧視同性戀,ENS社區希望投票將他解僱,最終ENS代幣持有人進行了投票,將他從ENS Foundation(一個在開曼群島註冊的法定實體)的職務中免職。撇開行動是否合理不談,有趣的是ENS代幣持有者的心照不宣的規範期望與協議機制所允許的之間顯而易見的不一致。

將Millegan從基金會董事會罷免的投票的一個有爭議的特點是,該提案未能通過的部分原因是由於Brantly本人投票反對該提案。如果沒有Millegan作為最大的代表的投票,大多數的投票將會引發他的免職。儘管ENS社區的許多人預期Millegan會棄權,但任何具有法律約束力的社會規則,如公司章程,都必須必然地位於協議之外。 ENS「憲法」並未考慮到這種情況,ENS空投參與者必須簽署該憲法以領取其代幣,同時這類意外情況也沒有被設計進投票系統中。

儘管協議能夠規範某些行為,並不代表它們具備國家的全部調控能力。例如,像章程、憲法和行為準則等語言規則在法律的追溯執行機制缺失的情況下極為脆弱。法律機構利用這些文本來推斷合約參與者的意圖,而協議卻沒有這樣的能力。

協議包括各種固化的架構特徵以促進協調。同樣地,透過可程式控制創建數位產權使得各種無需許可的市場得以實現。然而,當一個協議轉向更加由社區運作並承擔更複雜的管理職能時,社會性挑戰也變得更加嚴峻。在這種情況下,衝突無法僅透過程序化的經濟誘因來解決,還需要額外的與社區價值相關的自由裁量邏輯。簡而言之,在這三種力量之間不可避免地發生衝突時,它們無法透過傳統的法律手段來解決。

回到程式碼問題

我們已經示範了透過配置有效力量來規範行為的製度,以及在法律缺失的情況下,加密領域內的行為動態是調控不穩定性的結果。儘管法律可能並非完全自洽,但它至少提供了一個單一的司法表面,透過它可以改變所有其他調控力量。與國家全面的調控系統相比,在加密協議構成混亂的拼圖中,人們的生活更加脫離和充滿風險。這並沒有阻止勇敢的人們將他們的資產遷移到數位之國,但加密公民如何應對3體制度經常產生的矛盾結果?協議可信地執行自由裁量原則的能力遠不如國家發展那麼成熟。

讀者會注意到,在上述探討的三個案例中——Curve、NFT版稅和ENS中,制度行為趨向於「回歸到代碼」。我們指的是,無論規範在協議生態系統中扮演什麼角色,制度和使用者行為的最終決定因素都是編碼架構和市場激勵。在Curve中,我們看到「貪婪」行為是一種透過購買選票機制實現的合法社會規範。在NFT版稅中,我們看到藝術家支持的版稅在物價戰中崩潰。而在ENS中,內置的代幣投票系統推翻了ENS社區對Brantly Millegan撤職和棄權的規範立場。當規範行為無法強制執行時,它往往會回歸到其他調控力量所賦予的行為。然後,與現有架構相對應的新社會規範就會佔上風。

有些人認為這種迴歸現像是加密領域的基本政策:「協議的程式碼和市場結構允許的任何行為都是合法的。」儘管這種觀點很少以這樣直接的方式表達,但在加密用戶中相當普遍。在Curve案例中,這種觀點確實存在。當人們捍衛駭客有權利利用設計不善的協議時,這也是表達這種觀點的時候。正如Mango Markets的駭客所聲稱的那樣,他的團隊只是「經營了一種高利潤的交易策略」。

然而,回歸到程式碼並不總是產生合法的結果,因此它不能一直成立。在前面探討的案例中,協議裁定的合法性恰恰是問題所在。例如,無法保護藝術家版稅是否是一個良好的結果並不清楚。許多人認為這實際上是一種架構上的缺陷,被不道德的交易者利用,繞過了設計者的良好意圖。

回歸到程式碼侵蝕了社會規範,這一後果在很大程度上解釋了為什麼人們對加密產生厭惡。即使協議履行著重要的社會功能,例如提供負擔得起的匯款和逃離通貨膨脹的體制,但在外界看來,「這個領域」似乎貪婪且充滿欺詐。正是因為這個原因,加密似乎與所有先前的人類制度有所不同。它不僅僅是“無法無天”,而是一個“無規範”的區域,在這裡,道德被擱置,即使當前的意圖是支持各種社會組織的彈性。

HEX 代幣是龐氏經濟學新學科的早期例子。

因此,普遍認為協議允許的任何行為都毫無疑問是合法的信念顯然是有害的,但這種有害觀念背後的真正罪魁禍首是可信中立原則。根據可信中立的原則,協議的公正性意味著在其範圍內發生的所有行為都是有效的。這不僅包括有爭議的治理結果,還包括在技術上是允許的並且以中立和無需許可的名義容忍的駭客或詐騙等社會違規行為。

這並不是說我們不應該堅持審查抵抗作為基本技術特性。然而,需要在某處留有設施以防止用戶受害。喚起可信中立不應該主要是降低問責制和讓使用者陷入風險的影響。打個比方,一個人可以支援網路中立,即非歧視性的資料包傳輸,而無需將黑暗使用者體驗模式強加給使用者。因此,問題在於在何處以及如何應用這種調控力量?任何這類消費者保護工具最終都必須由協議參與者(介面、中繼、求解器)自我調整,這些參與者對使用者負有責任。

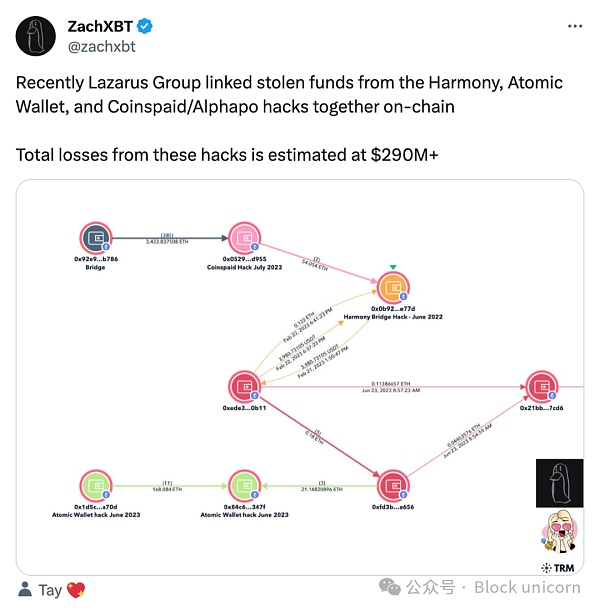

在可信中立的討論中,一些協議設計者和使用者希望將規範成為加大加密自我監管功能的一部分。鑑於規範性監管的有效性不足,一小部分自我監管方已經站出來推動不同形式的社會福祉。在以太坊生態系統中,兩個機構特別引起了社會的關注:公共物品計畫Protocol Guild和私家偵探ZachXBT。

通知其他人有關騙子和取消上線騙幣前端介面的用戶是基於道德立場行事,旨在保護其他人。 ZachXBT是個在鏈上進行研究的知名人物,他記錄並揭露以前加密社群對其視而不見的騙子。雖然ZachXBT只是一個參與者,但NounsDAO對他的資助投票可以被視為對規範性阻止惡意行為的廣泛嘗試。實際上,NounsDAO已經認可了一位加密本地的“社區安全官員”,鞏固了行業規範,使騙子更難以建立業務。

另一方面,Protocol Guild鼓勵親社會行為。 Protocol Guild是一個公共物品項目,旨在為以太坊核心基礎設施提供資金支持。業者不是利用協議機制和激勵來宣傳自己,而是在幕後努力在加密項目之間創建社會聯盟。贊助計畫選擇共同肩負起資助它們都依賴的核心開發的責任,促進了一種慷慨和互利的理念。

Nouns對ZachXBT和Protocol Guild的贊助是加密產業自我調節以限制其最壞可能性的少數可行例子之一,透過培養正確性的規範:分別是使web3成為安全環境和支持以太坊核心開發。這些規範並不源自可信中立,而是介入關鍵的生態系統範圍問題的有主見的公民美德。此外,Protocol Guild和NounsDAO透過它們直接控制的資源和用戶接觸點實質證明了這一立場。在這兩種情況下,資本配置機制將規範承諾提升到可量化的財務誘因之上。它們表明,即使沒有法律,也有可能就規範建立共識並促使遵守。簡而言之,技術協議本身並不是唯一的答案,而是作為更廣泛的社會協議的基礎。

空間的限制

儘管Protocol Guild和ZachXBT等努力在推動積極規範的方面取得了成功,但我們認為它們代表了建立在可信中立社會基礎上的社會協議的極限。這個文化沙漠是一個不適合建構新社會規範架構的地方。這兩個努力都是完全自願的,而整個加密「空間」並不共享他們的公民美德觀。

從這個角度來看,我們可以看到DAO走錯了方向:因為加密語言從未根植於特定的社會議程,所以「DAO工具」的創建者在探索自己的製度可能性的元循環語言中迷失了方向。 「DAO是什麼?」是一個從未被解答的問題。同樣,建構「加密國家」是一個不可能的幻想。一個國家是法定管轄區和一個有著共同身分和文化的人群;而一個加密協議是一種制度技術,這個「空間」並不是一個獨立的社會。

加密貨幣被視為一個「空間」進行建構的觀念是其成功的最大限制。這種看法在加密領域根深蒂固,即使在渴望「吸引下一個十億用戶」的願望中也是如此。正如我們所展示的,當今加密領域中不適用於大規模採用的錯位的監管結構已經完全不再處於「早期階段」。如果加密的唯一目標是建立一個非國家的財產系統,那麼它已經成功了。但它仍然遠未能夠產生嵌入並促進社會生活的非國家機構。加密需要走向人民,而不是相反,這需要徹底改變方向。

與多年來把所有事物都搬上區塊鏈的趨勢相反,加密需要大幅減小範圍,並創造一個更豐富和更活躍的社會背景。換句話說,加密的三體調控問題的根本原因不僅是技術基礎設施的不足,還要分離文化本身。加密是對整個充滿裙帶關係的金融部門的銀行擠兌,但這種資產流動應該是投入到本地社區,而不是進入抽象的數位「空間」。從將現實世界資產「上鍊」的說法,到試圖透過數位抽象化單獨改變世界的再生金融嘗試,該行業中的許多人往往誤解了問題的實質。

問題不在於如何將規範或社會議程添加到加密“空間”,而是如何將加密與更廣泛的製度生態結合。當我們想像一個更融入社會生活的加密時,我們不是想像透過螢幕存取的不相關的經濟,而是想像那些與我們日常制度更無縫地整合、支持我們已經生活的互動、組織和社交生活的非剝削性交換媒體和真實價值生產。如果回歸到程式碼是唯一的約束規則,這類機構根本無法成長。

自由市場、無授權協議的前沿將永遠是不可管控的。但隨著法律侵犯加密的法律灰色活動,點對點數位機構的生存空間正在迅速減少。令人費解的是,可靠的非國家機構的最初密碼龐克願景可能僅透過與比加密本身更豐富的文化接觸而生存。如果是這樣,這個下一階段肯定將需要超越激勵和智能合約的協議。

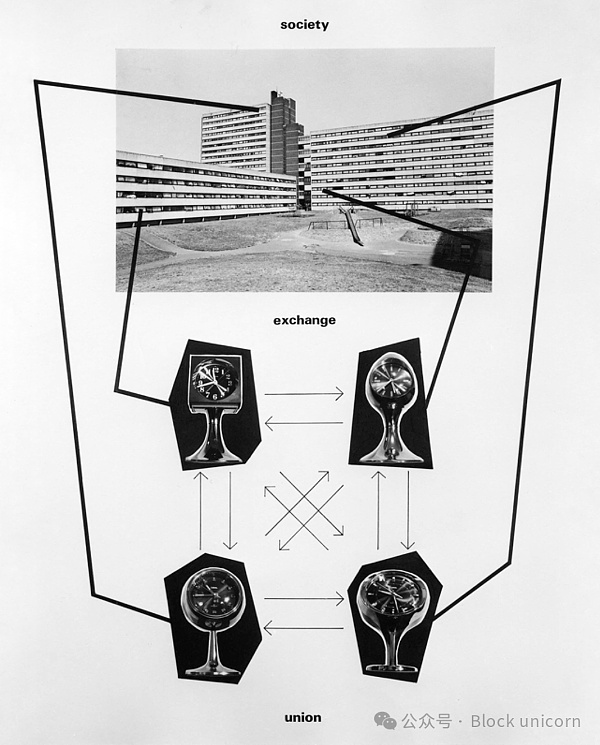

史蒂芬‧威拉茨-我們的人際之家1990:

「20 世紀70 年代末,當我在柏林工作時,我主要與住在城市西側現代公寓大樓裡的人們一起工作——我開始注意到,在這些公寓裡,人們周圍都有一些物體,這使得他們感覺現代;「當下」。它們不一定是沉重的設計對象,但它們是存在於他們的私人社交空間中的對象——這些對象讓他們覺得他們與他們所生活的世界保持聯繫,並且以自己的方式具有紀念意義——而不是就像包含社交空間的建築。

我對這種背景下出現的二分法產生了興趣:「人和物體」以及「人作為物體」的概念。於是我開始記錄這些想法,然後我偶然發現了位於費爾特姆的Home Court 建築,它被認為是當時西歐最大的單體住宅項目;一個殘酷、沒有靈魂的地方,完全表達了人作為物體的觀念。當然,這個廣闊地方的個人過著複雜的社交生活,但建築本身的視覺語言是一種簡化的、高度製度化的語言。

同時,我一直在使用現代主義物體創作一些靜物畫:再次審視物體和人之間的爭論,以及物體作為不朽的想法,然後我從那裡開始製作一系列將物體放置在三種不同的人際網絡,每一種網絡都會產生一種不同的方式來感知建築物內的關係——例如,衝突網絡或交換網絡等等。結果就是這三個小組的作品。背景是主場的照片,前景是我在公寓裡發現的幾組時鐘。這些時鐘帶有內建的時間概念和時間的流逝:然後我將它們排列到這三個網路中,展示了觀察那裡生活的三種不同方式。