作者:Ada、David,深潮TechFlow

2015年7月30日下午3點26分,以太坊的第一個區塊被成功挖出。

伴隨著那個被稱為”Frontier”的創世時刻,一個雄心勃勃的預言誕生了——”世界計算機”。 Vitalik 和早期開發者們相信,他們正在構建的不是比特幣的升級版,而是一個能夠運行任何去中心化應用的全球計算平台。

十年後的今天,正值以太坊主網運行十週年。

當我們審視以太坊的發展軌跡時,會發現這台”世界計算機”並沒有如預期般運行各種去中心化應用,反而演變成了一個以金融應用為主導的結算層。

DeFi 協議佔據了絕大部分的Gas消耗,數万億美元的資產在這個網絡上流轉,而那些曾經被寄予厚望的去中心化社交、遊戲、存儲等應用,要么銷聲匿跡,要么遷移到了其他鏈上。

這種敘事的轉變,究竟是妥協還是進化?

在這個節點上往回看,以太坊十年來的敘事變遷,不僅是一個關於以太坊的故事,更是一個關於技術理想如何在現實世界中尋找落腳點的故事。

世界計算機,理想主義的黃金時代(2015-2017)

要理解以太坊的敘事起源,必須回到2013年末的那個冬天。

當時19歲的Vitalik Buterin在以色列旅行時,腦海中浮現出一個大膽的想法:如果區塊鏈不僅能轉賬,還能運行任意複雜的程序會怎樣?

這個想法的革命性在於,它第一次將區塊鏈從一個專用的價值轉移工具,擴展為一個通用的計算平台。

但這個初始願景背後,隱藏著更深層的文化動因。

早期以太坊社區聚集的,是一群相信”代碼即法律”的技術理想主義者。他們不僅僅是在構建一個新的技術平台,更是在嘗試創造一個新的社會範式——一個不需要中心化權威、完全由代碼規則運行的數字烏托邦。

彼時的敘事,在”去中心化”,在代碼即法律的“世界計算機”。

這不僅是一個技術理想,更成為了一種政治宣言和哲學立場。以太坊的早期支持者們相信,通過智能合約,他們可以重構社會的運行規則,創造一個更加公平、透明、無需信任的世界。

這種技術理想主義在以太坊的早期設計中處處可見。圖靈完備的虛擬機、Gas機制、賬戶模型——每一個技術選擇背後,都體現著”最大化去中心化”和”最大化通用性”的價值取向。

2016年4月30日,以太坊主網上線不到1年,The DAO(去中心化自治組織)正式啟動眾籌。

這個項目完美體現了早期以太坊社區的理想主義精神:沒有管理層、沒有董事會、完全由代碼控制的投資基金。在短短28天內,The DAO籌集了1150萬個ETH,佔當時ETH總供應量的14%,價值超過1.5億美元。

然而,理想很快就遭遇了現實的殘酷考驗。 6月17日,一個攻擊者利用The DAO智能合約中的遞歸調用漏洞,盜取了360萬個ETH。

隨後發生的爭論撕裂了整個社區。一方認為,既然代碼就是法律,那麼利用代碼漏洞獲得的ETH就是”合法”的,任何人為乾預都違背了區塊鏈的核心精神。另一方則認為,當結果明顯違背了社區的共同意願時,通過硬分叉來糾正錯誤是必要的。

最終,以Vitalik為代表的多數派選擇了硬分叉,將被盜的ETH返還給原始持有者。這個決定導致了以太坊的第一次重大分裂,堅持”Code is Law”原則的少數派繼續維護原鏈,即今天的以太坊經典(ETC)。

這場危機揭示了技術理想主義的內在矛盾:完全的去中心化可能導致無法接受的後果,而任何形式的人為乾預都可能被視為對去中心化原則的背叛。

這種矛盾貫穿了以太坊的整個發展歷程,也為日後敘事的轉變埋下了伏筆。

ICO 發幣機,泡沫中的迷失(2017-2020)

在2016年的尾聲,沒有人能預見即將到來的ICO狂潮將如何改變以太坊的一切。

2017年夏天,加密世界迎來了一場前所未有的資本狂歡。 ICO(Initial Coin Offering)這個簡單的概念——通過發行代幣來募集資金——點燃了全球投機者的想像力。僅在2017年,通過ICO募集的資金就超過了60億美元,而到2018年上半年,這個數字飆升到了120億美元。

而以太坊,則是承載眾多ICO 的那個發幣機。

寫合約,設計打款規則,編好代幣名字和數量,一個個並不需要現實承諾的代幣們粉墨登場:

一份看起來足夠宏大的白皮書,一個能夠引發FOMO(害怕錯過)情緒的故事,以及一個看似合理的代幣經濟模型。

彼時的以太坊,面臨著一個意想不到的身份危機— 最初設計為”世界計算機”,突然發現自己最大的用途竟然是發行代幣。

這種現實與願景之間的巨大落差,構成了以太坊敘事的第一次重大斷裂。

Vitalik和早期核心開發者們設想的是一個運行去中心化應用的全球計算平台,但市場給出的答案卻是:我們只需要一個簡單的ERC-20標準來發幣。

這種簡化不僅是技術層面的,更是認知層面的。在投資者眼中,以太坊不再是革命性的計算範式,而是一台印鈔機。

更深層的問題是,這種”代幣發行平台”的標籤開始反向塑造以太坊的發展方向。當生態系統中90%的活動都是代幣相關時,開發優先級不可避免地向這個方向傾斜。 EIP(以太坊改進提案)中關於代幣標準的討論遠多於其他應用場景,開發者工具主要圍繞代幣發行和交易,整個生態系統陷入了一種”路徑依賴”。

如果說之前的The DAO 事件,是理想主義內部的哲學爭論,那麼ICO熱潮則是理想主義與市場現實的第一次正面碰撞。這次碰撞暴露了以太坊敘事中的一個根本性矛盾:技術願景與市場需求之間的巨大鴻溝。

隨後的2018年,熊市。

於以太坊而言,這不僅是價格的崩潰,更是敘事的崩塌。當ICO泡沫破裂,當”區塊鏈革命”的口號不再有人相信,以太坊必須回答一個根本問題:

如果不是世界計算機,那你到底是什麼?

這個問題的答案在熊市的煎熬中逐漸浮現。新的敘事逐漸成形:以太坊首先是一個金融結算層,然後才可能成為通用計算平台。

轉變在技術路線圖上也有所體現。以太坊2.0的設計開始更多考慮金融應用的需求——更快的最終性、更低的交易成本、更高的安全性。雖然官方話語中仍然強調”通用性”,但實際的優化方向已經明確指向金融用例。

這個選擇的正確性,將在下一個階段得到檢驗。

DeFi 大勝利,當金融成為以太坊的天職(2020-2021)

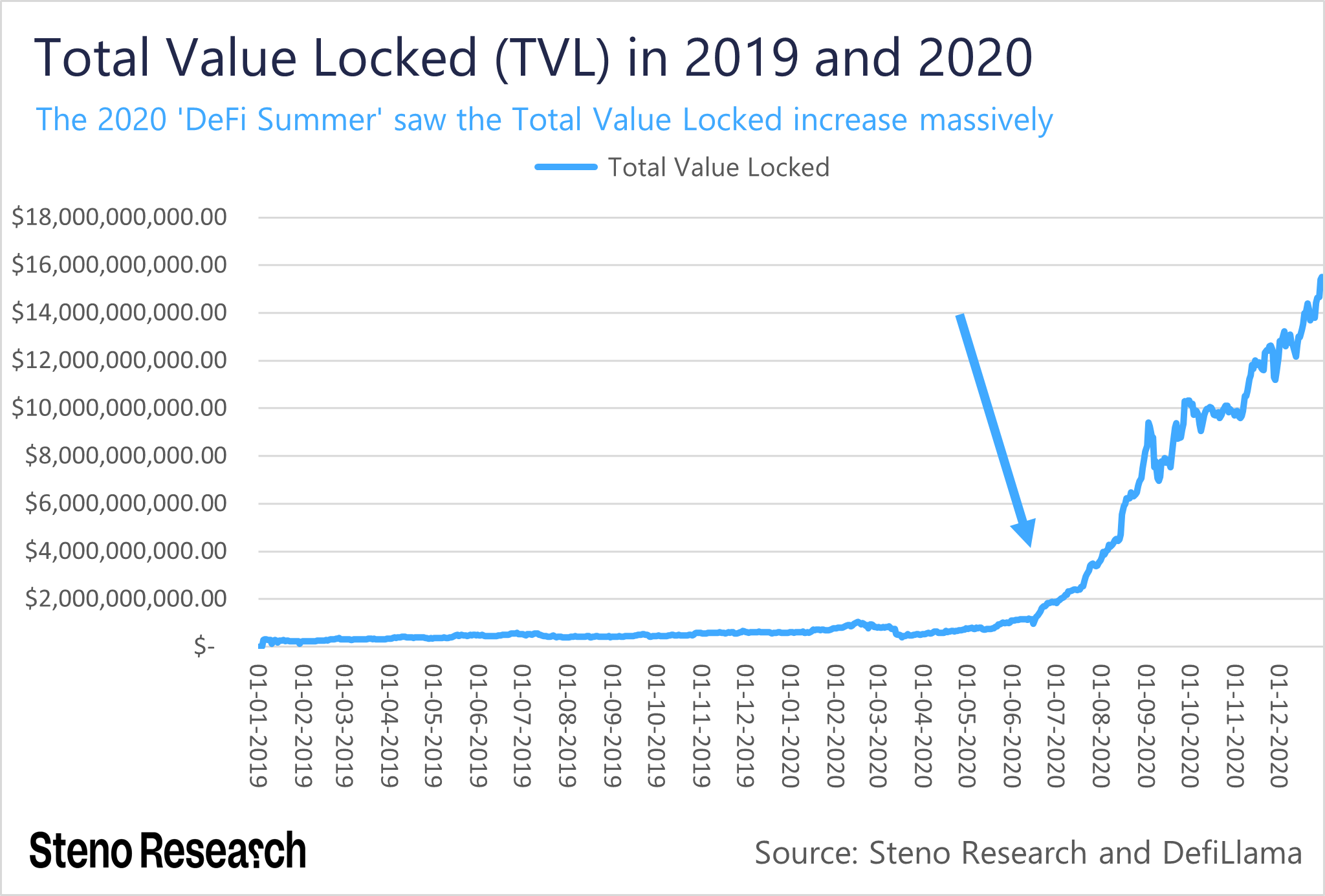

2020年的DeFi Summer對以太坊來說,不僅僅是一次應用層的爆發,更是一次身份認同的徹底轉變。

如果說2017年的ICO讓以太坊意外成為了代幣發行平台,那麼DeFi的成功則讓整個生態系統意識到:金融可能不是以太坊的妥協選擇,而是它的天然使命。

這種認識的轉變是漸進的。

起初,DeFi被視為眾多實驗之一,與遊戲、社交、供應鍊等應用並列。但當Compound的流動性挖礦點燃市場熱情,當數百億美元湧入各種DeFi協議,當Gas費用因為DeFi活動而屢創新高時,一個不可否認的事實擺在面前:以太坊找到了它的Product-Market Fit。

過去,將以太坊定位為金融平台似乎是一種”降維”,是對”世界計算機”宏大願景的背叛。但DeFi展示了另一種可能:金融本身就是最複雜、最有價值的計算形式。

每一筆交易、每一次清算、每一個衍生品,都是複雜的計算過程。從這個角度看,成為”世界金融計算機”與成為”世界計算機”並不矛盾,而是同一願景的不同表述。

DeFi的爆發創造了一個強大的正反饋循環,不斷強化著以太坊作為金融基礎設施的敘事。使用量的激增、開發者的聚集和話語權逐漸開始轉移,DeFi項目方的聲音越來越大。

但是,DeFi的成功也帶來了一個嚴峻的現實問題:以太坊的性能瓶頸。

當一筆簡單的代幣交換需要支付幾十上百美元的Gas費時,以太坊面臨著生存危機。這不再是”如何成為世界計算機”的理想問題,而是”如何讓DeFi繼續運轉”的現實問題。

這種緊迫性徹底改變了以太坊的技術優先級。過去,擴容被視為長期目標,可以慢慢研究最優雅的解決方案。但DeFi的爆發讓擴容成為燃眉之急。以太坊社區不得不接受一個現實:

完美的解決方案可以等,但市場不會等。

於是我們看到了一系列務實的選擇。 Layer 2不再是遙遠的概念,而是必須立即部署的救急方案。 Rollup技術雖然不夠去中心化,但能快速緩解擁堵,因此獲得了核心開發者的全力支持。以太坊2.0的路線圖也被重新調整,優先實現對DeFi最有幫助的功能。

這種技術路線的調整,本質上是敘事轉變的具體體現。當以太坊接受了自己作為金融基礎設施的定位後,所有的技術決策都圍繞這個核心展開。

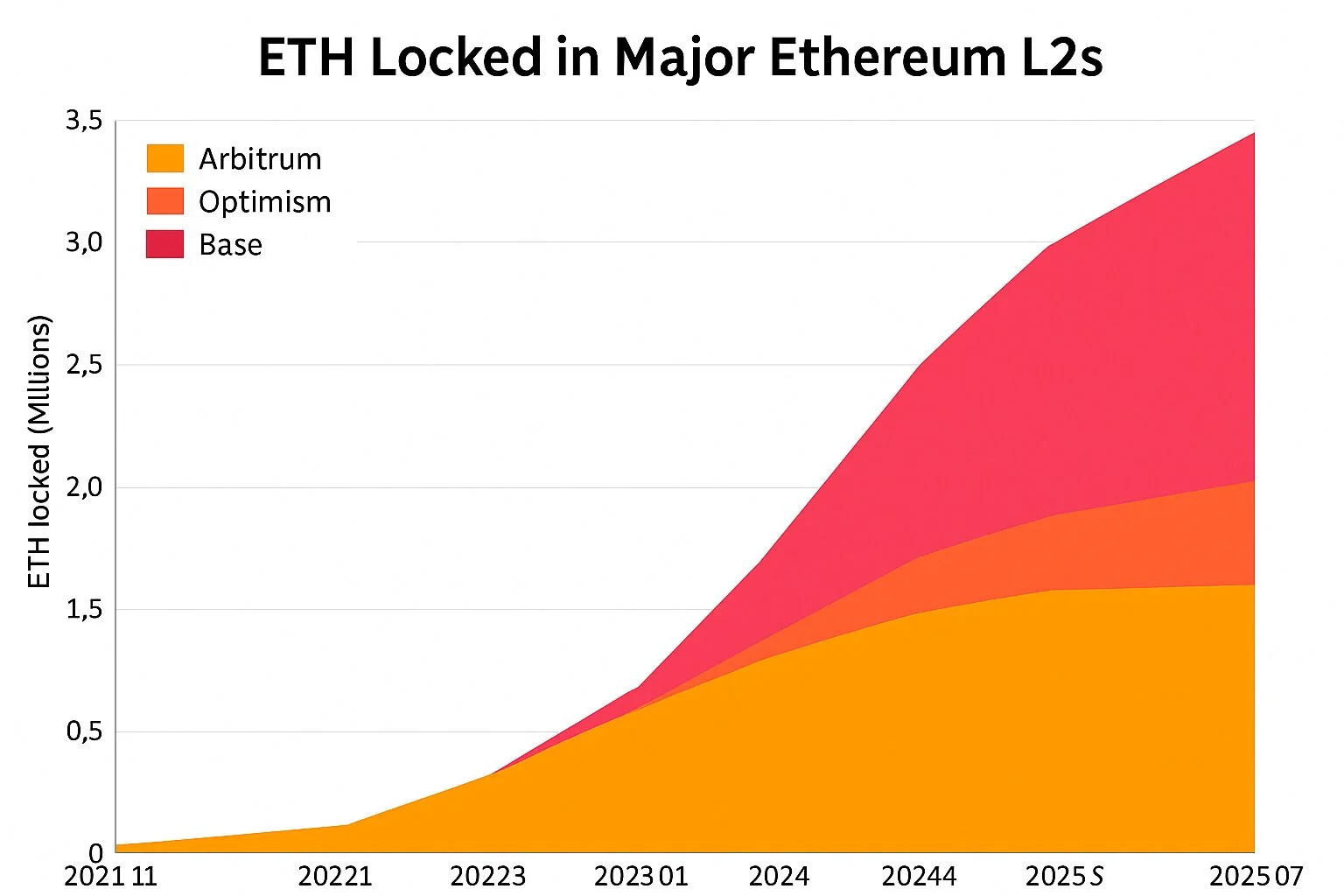

L2崛起,主權讓渡與被寄生者(2021-2023)

2021年的以太坊面臨著一個殘酷的現實:DeFi的成功正在殺死以太坊。

當一個簡單的交易需要等待數分鐘,當普通用戶被高昂的成本擠出,以太坊的敘事面臨著新的危機。 “全球金融結算層”的定位很美好,但如果只有富人才用得起,這個敘事還能成立嗎?

更深層的矛盾在於,以太坊的成功反而暴露了其架構的根本性缺陷。作為一個單體區塊鏈,以太坊試圖在同一層處理所有事情:執行計算、驗證交易、存儲數據、達成共識。這種”全能型”設計在早期是優勢,但在規模化階段成為了致命弱點。

面對這個困境,以太坊社區經歷了一次痛苦的認知轉變。真正的世界計算機應該像互聯網一樣,是一個模塊化的、分層的系統。

這種轉變在Vitalik的一篇文章中得到了最清晰的表述:”以太坊的未來是模塊化的。”

這句話標誌著以太坊敘事的又一次重大轉折。從”一條鏈統治一切”到”多層協作的生態系統”,以太坊開始接受一個現實— 單一的區塊鏈無法滿足所有需求,未來屬於專業化分工。

於是當Arbitrum、Optimism等Rollup方案開始承載越來越多的交易時,根本問題浮現。如果大部分活動都發生在Layer 2,那麼以太坊主網是什麼?

2022年,這個問題在數據可用性上表現出更明顯的張力。當Celestia等項目提出專門的數據可用性層時,圍繞著數據可用性(DA)之爭,以太坊開放與控制之間的平衡正在上演。

以太坊一直標榜開放和去中心化,但當這種開放可能威脅到自身地位時,社區的反應變得複雜。一些人開始使用”以太坊對齊”(Ethereum Alignment)這個概念,試圖在開放的同時保持某種形式的控制。

更有趣的是,這場爭論改變了成功的定義。

過去,成功意味著所有活動都在以太坊上進行。現在,成功被重新定義為:即使活動在別處進行,只要最終需要以太坊的安全性,就是以太坊生態的勝利。這種定義的改變,反映了以太坊從”獨占”到”共生”的思維轉變。

百鏈大戰與“正統性”敘事防禦(2023-2024)

2023年的區塊鏈世界出現了一個微妙但重要的變化:新一代公鏈不再試圖成為”更好的以太坊”,而是開始講述完全不同的故事。

Solana不再強調自己是”更快的智能合約平台”,而是定位為”區塊鏈的納斯達克”。 Aptos和Sui不談”去中心化”,而是強調”Web2級別的用戶體驗”。

對以太坊來說,這種變化既是解脫也是挑戰。解脫在於,不用再陷入性能參數的軍備競賽;挑戰在於,當競爭對手開闢新戰場時,以太坊的傳統優勢可能變得無關緊要。

更深層的問題是:當”去中心化”不再是唯一的價值標準時,以太坊引以為豪的核心價值還有多大吸引力?

這種敘事競爭的複雜性在Solana的複蘇中表現得最為明顯。

2022年FTX崩潰後,所有人都認為Solana完了。但2023年,它卻憑藉Meme幣和低成本交易強勢回歸。這個現象揭示了一個令以太坊社區不安的事實— 市場可能並不像他們想像的那樣在乎去中心化。

面對新公鏈的崛起,以太坊社區的第一反應是強調”正統性”。

以太坊的擁躉們指出這些鏈的中心化問題、安全隱患、技術妥協。但市場的反應卻出人意料地冷淡。當用戶能夠以幾分錢的成本完成交易時,他們似乎並不在乎這個網絡是否”足夠去中心化”。

當以太坊試圖用實用主義的語言解釋自己的價值時,它反而失去了原有的道德高地。 “我們更安全”聽起來遠不如”我們在建設去中心化的未來”有感召力。這種敘事的世俗化,雖然可能吸引更多主流用戶,但也可能疏遠核心支持者。

更複雜的是,新公鏈開始反向定義”去中心化”。

他們認為,真正的去中心化應該讓普通人也能參與,而不是只有富人才用得起的精英網絡。當Solana用戶以此來批評以太坊的高Gas費時,以太坊陷入了自己設置的道德陷阱。

到2024年初,一個令人不安的趨勢變得明顯,即以太坊的敘事越來越防守化。大部分討論不是關於”我們要建設什麼”,而是”為什麼我們比其他鏈更好”。這種從進攻到防守的轉變,暴露了以太坊面臨的創新窘境。

這種防守姿態在多個方面表現出來。

技術路線圖越來越多地響應競爭壓力而非內在願景,社區討論充斥著對其他鏈的批評而非自我反思。甚至連Vitalik的文章也越來越多地在解釋和辯護,而不是像早期那樣提出大膽的新想法。

更嚴重的是,這種防守心態開始影響生態系統的創新活力。開發者不再問”什麼是可能的”,而是問”什麼是安全的”。投資者不再尋找突破性創新,而是尋找”以太坊殺手的殺手”。整個生態系統陷入了一種內捲化的狀態,忙於內部競爭而非外部拓展。

這種狀況的根源在於敘事的枯竭。當”世界計算機”被證明過於宏大,”DeFi結算層”又過於狹窄,”模塊化區塊鏈”過於技術化時,以太坊缺乏一個能夠激發想像力的新敘事。

敘事重構與未來(2024-)

2024年,當加密市場再次尋找新的增長動力時,RWA(Real World Assets,現實世界資產)成為了新的救世主。對以太坊來說,這不僅是一個新的應用場景,更是一次敘事重構的機會。從”改變金融”到”連接現實”,以太坊試圖講述一個更加務實、更加貼近主流世界的故事。

以太坊的RWA敘事,吸引力在於它的具體性。

它不再是抽象的”去中心化金融”,而是”讓你的美債變成可交易的代幣”。不再是”無需許可的創新”,而是”降低跨境貿易的摩擦成本”。這種從理想主義到實用主義的轉變,反映了以太坊社區對市場需求的新理解。

更微妙的是,RWA敘事改變了對成功的定義。過去,成功意味著創造全新的、原生的加密經濟。現在,成功變成了服務現有的金融體系。

華爾街的老錢們爭相入場ETH ETF,以太坊聯合創始人反向跳到美股市場收上市公司的殼… 資產出圈,幣股聯動,以太坊也逐漸在新的市場週期裡,慢慢重回4000美金。

玩法變了,敘事也變了。

過去,社區總是在尋找”那個”能夠定義以太坊的宏大敘事;現在,越來越多的人開始接受一個現實:也許根本不存在單一的答案。

大家不再追求一個統一的、包羅萬象的故事,而是允許多個敘事並存。對DeFi用戶,以太坊是金融基礎設施;對企業,它是加密轉型工具;對創作者,它是版權保護平台;對理想主義者,它仍然是去中心化的未來。

讓以太坊服務更廣泛的需求,吸引更多樣的用戶。

只是我們並不知道,這種多元化是成熟的表現還是迷失的症狀。一個健康的生態系統確實應該包容多樣性,但一個缺乏核心願景的平台可能會失去前進的動力。

但無論如何,技術創新的邊際效應在遞減,而敘事創新必須繼續。

當技術與敘事脫鉤,與其發明新詞彙,不如解決真問題。與其承諾改變世界,不如先改善用戶體驗。這種務實的態度雖然不夠激動人心,但可能更加可持續。

桃李春風一杯酒,江湖夜雨十年燈。

從理想主義到現實主義,從革命到改良,從顛覆到融合。以太坊的十年,不一定是背叛初心,而可能是成長的代價。畢竟當舊的故事講完,新的故事才能開始。

或許,真正將以太坊帶給數十億用戶的不僅僅是它能做什麼,而是現實世界選擇用它做什麼。

從願景到現實,從承諾到交付,這可能是以太坊敘事演變的最終方向。而這個過程中的得與失、進與退、堅持與妥協,將定義的不僅是以太坊,而是整個加密行業的未來。

聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表0x财经 立場,且不構成投資建議,請謹慎對待,如需報導或加入交流群,請聯繫微信:VOICE-V。

來源:深潮TechFlow