注:原文作者為Vitalik,以下為全文編譯。

Nathan Schneider最近發表了一篇文章,描述了他對加密經濟學的看法,特別是關於加密經濟學治理方法的局限性,以及加密經濟學可以用什麼來增強其實用性。當然,這是一個對我來說很親切的話題([1][2][3][4][5]),所以我很高興看到有人把區塊鏈空間作為一個知識傳統來認真對待,並從不同的獨特視角來參與討論這些問題。

Nathan的作品試圖探索的主要問題很簡單。有一大批知識分子的工作批評了他們所說的”經濟化”、”新自由主義”和類似術語的泡沫概念,認為它們腐蝕了民主政治價值,並因此使許多人的需求得不到滿足。 (但)加密貨幣的世界非常經濟(很多代幣到處飛,有很多功能被分配給這些代幣),非常新(這個空間有12年曆史!),也非常自由(自由和自願參與是整個事情的核心)。這些批評意見也適用於區塊鏈系統嗎?如果是的話,我們應該得出什麼結論,以及如何設計區塊鏈系統來解釋這些批評? Nathan的答案是:更多的混合方法,結合經濟學和政治學的想法。但是,要實現這一點,實際上需要什麼,它能帶來我們想要的結果嗎?我的答案是:是的,但其中有很多微妙之處。

對新自由主義和經濟邏輯的批判有哪些?

在Nathan文章的開頭,他簡要地描述了對過度使用經濟邏輯的批評。也就是說,他自己並沒有進一步深入探討潛在的批判,而是傾向於指出其他已經深入探討過這個問題的資料:

加密經濟中的經濟學引起了一系列特別的焦慮。批評者早就警告過經濟邏輯的擴張,排擠了公共生活中充滿活力的政治空間。從墨西哥南部的薩帕塔叛亂分子(Hayden,2002)到威廉-戴維斯(2014)和溫迪-布朗(2015)等政治理論家,”新自由主義”對經濟學指導社會所有方面的渴望代表了對民主治理和人類自身的威脅。以下是布朗的觀點:新自由主義將人類的每一個領域和努力,以及人類本身,按照一個特定的經濟形象進行改造。所有的行為都是經濟行為;所有的存在領域都被經濟術語和指標所框定和衡量,即使這些領域沒有直接被貨幣化。在新自由主義的理性以及受其支配的領域中,我們都是經濟人,而且到處都是經濟人(第10頁)。對於布朗和其他新自由主義的批評者來說,經濟的崛起意味著政治的衰落,是集體決定共同利益的空間和達到目的的手段。

在這一點上,值得指出的是,這裡被批評的”新自由主義”與”新自由主義項目”的人們歡快推動的”新自由主義”不同;這裡被批評的東西是一種”足夠的兩黨貿易可以解決一切問題”的心態,而”新自由主義項目”贊成市場和民主的混合。但Nathan所指出的批評的主旨是什麼呢?每個人都表現得更像經濟人,可這有什麼問題?對於這一點,我們可以繞道而行,窺探一下來源,即溫迪-布朗的Undoing the Demos。 該書幫助提供了一份最重要的”四種有害影響”的清單(以下是經過重新格式化和刪節的直接引語)。

1. 加劇不平等。在這種情況下,最上層的人獲得併保留了越來越多的財富,最底層的人實際上被趕到了街上,或者被趕到了世界上越來越多的城市和郊區的貧民窟,而中間層的人工作更多的時間,但只得到更少的工資、更少的福利和更少的安全…

2. 對被認為不適合市場化的事物和活動進行粗暴或不道德的商業化。聲稱市場化有助於人類的剝削或退化,[……]限製或分層獲取本應廣泛獲取和分享的東西,[……]或者因為它使一些本質上可怕的或嚴重詆毀地球的東西成為可能。

3. 公司和金融資本與國家的關係越來越密切,公司對政治決策和經濟政策的支配也越來越大。

4. 金融資本的崛起和自由對經濟造成的破壞,特別是金融市場固有的泡沫和其他劇烈波動的不穩定影響。

Nathan文章的大部分內容是沿著分析這些問題如何影響DAO和具體的加密貨幣空間內的治理機制展開的。 Nathan專注於三個關鍵問題:

-

財閥制:”那些比其他人擁有更多代幣的人比其他人擁有更多[我想说的是,不成比例的]決策權……”

-

對各種動機的接觸有限:”加密經濟學只看到所涉及的人的某一部分。諸如自我犧牲、責任和榮譽等概念是大多數政治和商業組織的基本特徵,但很難用加密經濟學的激勵設計來模擬或接近。

-

積極和消極的外部性:”環境成本是典型的外部性–對於系統所理解的反饋迴路來說是不可見的,它作為激勵措施傳達給用戶……資助”公共產品”的挑戰是外部性的另一個例子–也是威脅到加密經濟系統的可持續性的一個例子”

對我來說,自然產生的問題是:(一)我在多大程度上同意這一批評,以及它如何與我自己的想法相吻合,以及(二)這對區塊鏈有何影響,區塊鏈協議需要實際做些什麼來避免這些問題?

我如何看待對新自由主義的普遍批評?

我不同意其中一些觀點,但同意另一些。我一直懷疑對”粗俗和不道德的商業化”的批評,因為這經常讓人覺得作者試圖將他們自己的厭惡感和審美偏好洗成宏大的倫理和政治意識形態–這是所有此類意識形態的共同罪過,通常右派(這裡隨便舉個例子)甚至比左派更多。早在我錢少得多,有時為了避免出租車費而步行整整一個小時到機場的時候,我記得我就曾想過,我很想為獻血或用我的身體做臨床試驗而得到補償。因此對我來說,這種交易是不人道的剝削的想法從來都不具備吸引力。

但同時,我也遠不是Walter Block式的所有當地自願的兩方交易的辯護人。我曾在不同的文章中寫過自己的觀點,表達了與溫迪-布朗清單中部分內容類似的擔憂:

-

多篇文章譴責了買票的惡行,甚至是一般的金融化治理。

-

公共產品資金的重要性。

-

由於資本效率等微妙問題導致的金融市場的失敗模式。

那麼,我自己對混合金融和治理的反對意見從何而來?這是一個複雜的話題,而我的結論在很大程度上是我自己多年來試圖找到一個經濟上穩定的金融化治理機制的失敗結果。

金融就是不防止共謀

在被貶稱為”球形牛經濟學”(spherical cow economics)的標准假設中,人們通常傾向於關注完全信息和完全理性的不現實性。但是,隱藏在列表中的不現實的假設讓我覺得更有誤導性,而那就是個人選擇:認為每個代理人都在單獨做出自己的決定,沒有一個代理人在另一個代理人的結果中擁有積極或消極的利益,也沒有”邊際博弈”;唯一能看到每個代理人的決定的是我們稱之為”機制”的黑盒子。

這個假設經常被用來引導複雜的裝置,如VCG機制,其理論上的最優性是基於完美的論點,即由於每個玩家支付的價格只取決於其他玩家的出價,每個玩家就沒有動機做出不反映其真實價值的出價來操縱價格。在理論上,這是一個完美的論點,但一旦引入兩個玩家是機制外的盟友或對手的可能性,那麼它就會完全崩潰。

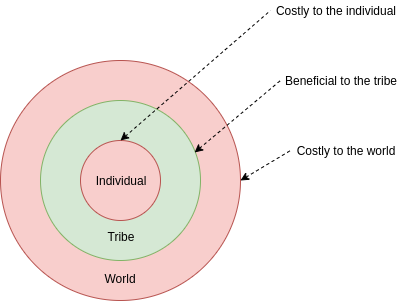

經濟學和受經濟學啟發的哲學很擅長描述當”玩遊戲”的玩家數量從一個增加到兩個時出現的複雜性(見默里-羅斯巴德《自由倫理》中克魯索和星期五的故事,就是一個例子)。但這一哲學傳統完全忽略了的是,增加到三個玩家會增加更多的複雜性。在兩個人之間的互動中,兩個人可以互相忽視,也可以打架或交易。在三個人之間的互動中,存在一種新的策略:三個人中的任何兩個人都可以溝通並聯合起來,共同對付第三個人。三人是最小的分母,在這裡有可能談及51%以上的攻擊,可以使小團體之外的人成為受害者。

當只有兩個人的時候,更多的協調只能是好事。但是一旦有三個人,錯誤的協調可能是有害的,而防止有害協調的技術(包括去中心化本身)可能變得非常有價值。而正是這種對協調的管理,就是”政治”的本質。

從兩個人到三個人,引入了不平衡的協調帶來傷害的可能性:這不僅僅是”個人與群體的關係”,而是”個人與群體與世界的關係”。

現在,我們可以理解嘗試用這個框架來理解”金融”的隱患。金融可以被看作是在許多種不試圖防止共謀的系統中自然出現的一套模式。任何聲稱自己是非金融的系統,但實際上沒有努力防止共謀的,最終將獲得金融的特徵,如果不是更糟糕的話。要想知道為什麼會這樣,可以比較一下我們都熟悉的兩個積分系統:金錢和推特點贊數。這兩種積分都因外在原因而有價值,都不可避免地成為地位的象徵,都是數字遊戲,人們花大量時間優化,試圖獲得更高的分數。然而,它們的行為卻大相徑庭。那麼,這兩者之間的根本區別是什麼?

答案很簡單:那就是缺乏一個有效的市場來促成”如果你點讚我的推特,我就點贊你的推特”這樣的協議,或者”如果你用其他貨幣支付我,我就點贊你的推特”。如果這樣的市場存在並且容易使用,那麼Twitter就會完全崩潰(類似惡性通貨膨脹的事情會發生,可能的結果是每個人都會運行自動機器人,點贊每條推文以索取獎勵),甚至今天非法存在的點贊換錢的市場對Twitter來說也是一個大問題。然而,對於金錢來說,”如果你給我發送Y,我就給你發送X “並不是一個攻擊媒介,它只是一個無聊的舊貨幣交換交易。如果一個沒有防止同類市場的Twitter克隆體會”過度膨脹”,變成每個人都喜歡所有的東西,如果這個Twitter克隆體試圖通過限制每個用戶的點贊數量來阻止過度膨脹,點贊就會表現得像一種貨幣,最終的結果就會和Twitter剛剛增加的小費功能表現得一樣。

那麼,金融的問題是什麼?好吧,如果金融是優化和結構化的共謀,那麼我們可以通過使用我們現有的經濟工具來尋找金融導致問題的地方,以了解如果你引入共謀,哪些機制會被打破!這是很重要的。不幸的是,投票治理是這一類的核心例子;我已經在”超越代幣投票治理 “一文和其他許多場合介紹了原因。更糟糕的是,合作博弈理論表明,可能沒有任何可能的方法來製造一個完全抗共謀的治理機制。

因此,我們得到了一個基本的難題:賽博朋克精神從根本上講是關於製造最大限度的不可改變的系統,在盡可能少的關於誰在參與的信息下工作(”在互聯網上,沒有人知道你是一條狗”),但製造新形式的治理需要係統對其參與者有更豐富的信息和動態響應攻擊的能力,以便在面對具有不可預見的動機的演員時保持穩定性。如果做不到這一點,就意味著一切看起來都像金融,這也意味著….多年來集中利益的過度代表,以及由此產生的所有問題。

在互聯網上,沒有人知道你是不是一隻狗。但這對治理意味著什麼呢?

共謀在理解Kleros和普通法院之間的區別中的核心作用

現在,讓我們回到Nathan的文章。金融和非金融機制之間的區別是文章的關鍵。讓我們從描述Kleros法庭開始:

陪審員通過正確選擇他們期望其他陪審員獨立選擇的答案,以賺取獎勵。這個過程實現了博弈論中的”謝林點”概念(Aouidef等人,2021;Dylag & Smith,2021)。這樣的陪審團不進行審議,不共同尋求共同利益;其成員通過自我利益聯合起來。在來到陪審團之前,案件的事實依據應該不是來自官方機關或受人尊敬的新聞組織,而是來自同樣被獎勵尋求所約束的匿名用戶。預測市場本身是以這樣的假設為前提的:當人們在這個過程中獲得或失去相當於金錢的利益時,他們會做出更好的預測。在這裡,有關總統選舉的政治已被徹底轉化為一個經濟集群。

隱含的批判是明確的:Kleros法庭最終的動機不是根據其”真正的”正確性或不正確性來做決定,而是根據其經濟利益來做。如果Kleros在決定拜登還是特朗普贏得2020年大選,而一位Kleros陪審員非常喜歡特朗普,預先承諾投票給他,並賄賂其他陪審員投同樣的票,那麼其他陪審員很可能會因為Kleros的一致性激勵而歸順:如果陪審員的投票與大多數人的投票一致,他們就會得到獎勵,否則就會受到懲罰。這方面的理論答案是退出權:如果大多數Kleros陪審員投票宣布特朗普贏得選舉,那麼少數人可以從Kleros中分出一個分叉,認為拜登獲勝,他們的分叉很可能得到比原來更高的市場價格。有時,這實際上是可行的,但是,正如Nathan所指出的,這並不總是那麼簡單。

但是,無論是從社交媒體網絡還是協議,退出可能並不像表面上那麼容易。比特幣和以太坊等早期的區塊鏈的持續主導地位表明,加密經濟學也同樣有利於在位者。

但在隱性批判的同時,還有一個隱性承諾:普通法院在某種程度上能夠超越自我利益,”共同尋求共同利益”,從而避免其中的一些失敗模式。究竟是什麼讓金融化的Kleros法院缺乏,而非金融化的普通法院保留,從而使它們更加強大?一個可能的答案是,法院缺乏Kleros的明確的服從激勵。但是,如果你只是照搬Kleros的原樣,去掉一致性激勵(比如說,對投票的獎勵並不取決於你的投票方式),而不做其他事情,你就有可能產生更多的問題。 Kleros的法官可能會變得懶惰,但更重要的是,如果沒有任何激勵措施來選擇你的投票方式,即使是最微小的賄賂也會影響法官的決定。

因此,現在我們開始討論真正的答案:金融化的Kleros法庭和非金融化的普通法庭之間的關鍵區別在於,金融化的Kleros法庭是,嗯……金融化的。他們沒有努力明確地防止共謀行為。另一方面,非金融化法院確實在兩個關鍵方面防止共謀:

-

賄賂法官使其以特定方式投票是明確的非法行為

-

法官職位本身是不可替代的。它是特定的精心挑選的個人,他們不能簡單地去出售或重新分配他們的全部審判權和工資給其他人。

政治和法律體系之所以能夠發揮作用,唯一的原因是在幕後進行了大量艱苦的思考和工作,使決策者與外在激勵隔絕,如果發現他們接受來自外部的激勵,則明確地對他們進行懲罰。缺乏外在的激勵,使得內在的激勵得以閃現。此外,由於缺乏可轉讓性,治理權可以交給我們信任其內在動機的特定行為者,避免治理權總是流向”出價最高者”。但在Kleros的案例中,缺乏敵對的外在動機是無法保證的,而可轉移性是不可避免的,因此過於強大的機制內外在動機(符合性激勵)是他們能找到的處理問題的最佳方案。

當然,Kleros所依賴的”最後的後盾”,即用戶分叉離開的權利,本身就取決於社會協調的發生–這是一個混亂而困難的機構,經常被加密經濟純粹主義者嘲笑為”社會媒體的證明”,它的作用正是因為公共討論有很多非正式的共謀檢測和預防,且到處都有。

理解DAO治理問題中的共謀

但是,當沒有單一的正確答案,他們可以期望選民趨於一致的時候,會發生什麼?這就是我們從裁決走向治理的地方(是的,我知道裁決也有不可避免的灰色邊緣案例。治理只是更經常地出現這種情況)。 Nathan寫道:

經濟學上的治理並不新鮮。股份制公司傳統上是以財閥治理為基礎運作的–更多的股份等於更多的投票權。這種安排在經濟上是有效的,可以協調股東的利益(Davidson和Potts),即使它可能將公平工資和環境影響等外部因素排除在外…

在我看來,這實際上承認了太多的東西。一旦你放棄了沒有共謀的球形牛的假設,經濟學的治理就不是”有效的”,因為它本身就容易受到51%的利益相關者共謀起來清算公司並在他們之間分配資源的影響。這種情況在”現實生活”中不經常發生的唯一原因是,幾十年來的股東監管已經明確地建立起來,以禁止最常見的濫用行為。當然,這種監管是非”經濟”的(或者,用我的行話說,它使公司治理不那麼金融化),因為它是一個明確的嘗試,防止共謀。

值得注意的是,Nathan所贊成的解決方案並沒有試圖監管代幣投票。相反,他們試圖通過將其與其他機制相結合來限制其弱點的危害。

The Graph沒有像其他協議那樣依賴直接的代幣投票,而是使用了一個類似董事會的調解層,即Graph Council,協議的主要利益相關者團體都有代表在其中。在這種情況下,該提案有可能有利於一個利益相關者群體而不是其他人,而通過理事會的決定需要多個利益相關者群體同意。同時,快照投票給理事會帶來了壓力,要求其執行代幣持有者的意願。

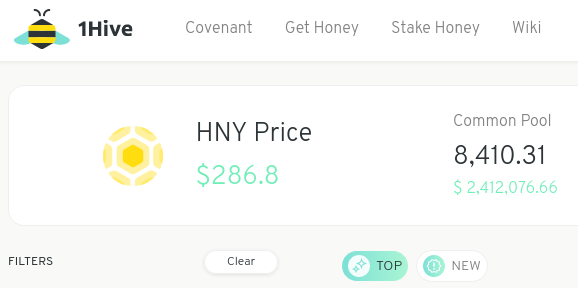

在1Hive的案例中,反金融化的保護措施被描述為純粹的文化:

根據在1Hive討論中反復出現的口號,”為蜂蜜而來,為蜜蜂而留”。也就是說,儘管經濟在人們第一次接觸和探索1Hive時佔據了突出地位,但參與者理解社區的主要價值是人際的、社會的和非經濟的。

我個人對後一種方法持懷疑態度:它在以樂趣為導向的低經濟價值的社區中可以很好地運作,但如果在一個更嚴肅的系統中嘗試這種方法,並有廣泛的開放性參與和足夠的利害關係來招致堅決的攻擊,它將不會生存很久。正如我在上面寫的,”任何聲稱是非金融的系統,但實際上沒有努力防止共謀的,最終將帶有金融的特徵”。

[编辑/更正2021.09.27:有人提请我注意,除了文化之外,金融化还受到(i)定罪投票,以及(ii)陪审团执行契约的限制。从长远来看,我对定罪投票持怀疑态度;今天许多DAO使用它,但从长远来看,它可以被封装代币击败。另一方面,这个盟约很有意思。]

這筆錢被稱為蜂蜜。但是,把錢稱為蜂蜜就足以使它與金錢的作用不同嗎?如果不是,你還需要做多少?

The Graph的解決方案在很大程度上是一個防止共謀的例子:參與者是經過精心挑選的,他們來自不同的選區,是值得信賴的、正直的人,不太可能出賣他們的投票權利。因此,如果這種方法成功地避免了中心化,我就看好它。

那麼,我們如何才能更普遍地解決這些問題?

Nathan的文章認為:

一份關於古典的、從未實現的自由民主的餐巾紙草圖(Brown,2015年)將描述一個市場(通過經濟激勵來管理)被包裹在政治中(通過對共同利益的審議來管理)。經濟學有它的地位,但這個系統並不完全是經濟學;指導市場的規則,以及首先使市場得以存在的規則,是在公民的公民權利而不是經濟實力的基礎上民主決定的。通過將民主設計到系統的底層,有可能克服加密經濟學容易受到的各種限制,比如通過大眾參與來對抗財閥,並使市場可能無法看到的外部因素變得明顯。

區塊鏈政治理論和傳統的民族國家政治理論之間有一個關鍵的區別–從長遠來看,民族國家很可能不得不向區塊鏈學習。民族國家的政治理論談論”嵌入民主的市場”,彷彿民主是一個涵蓋所有社會的基礎層。在現實中,這不是真的:有多個國家,每個國家至少在某種程度上允許與他們無法監管的外部國家進行貿易。個人和公司可以選擇在哪些國家生活和做生意。因此,市場不僅嵌入了民主,也圍繞著民主,而現實世界是兩者之間複雜的相互作用。

區塊鏈系統,不是試圖對抗這種相互關聯性,而是擁抱它。區塊鏈系統沒有能力規範”市場”,也就是人們自由進行交易的一般能力。但它能做的是規範和構建(甚至創造)特定的市場,建立特定行為的模式,其激勵機制最終由內置反串聯的機構來設定和指導,並能抵制來自經濟行為體的壓力。事實上,這也是Nathan最終要走的方向。他積極地談論了Civil的設計,認為它正是這種精神的一個例子。

流產的基於以太坊的項目Civil試圖利用加密經濟學來保護新聞業免受審查及專業標準的降低(Schneider, 2020)。該系統的一部分是Civil理事會,一個由知名記者組成的委員會,作為一種最高法院來裁決網絡新聞室的做法。代幣持有者可以通過成功挑戰新聞編輯室的做法來獲得獎勵;挑戰的成敗最終取決於公民委員會的判斷,該委員會的設計不受經濟動機的影響。通過這種方式,加密經濟執法市場服務於非經濟的社會使命。這種設計可以使加密經濟網絡服務於不能還原為經濟反饋循環的目的。

這從根本上說與我在2018年提出的一個想法非常相似:預測市場來擴大內容審核的規模。與其通過在所有內容上運行低質量的人工智能算法來進行內容審核,產生大量誤報,不如在每個帖子上建立一個公開的小型預測市場,如果數量足夠多,高質量的委員會可以介入裁決,預測市場的參與者將根據他們是否正確預測了結果而受到懲罰或獎勵。同時,預測市場得分預測該帖子將被刪除的帖子將不會顯示給沒有明確選擇參與預測遊戲的用戶。這種公開但負責任的節制是有先例的。 Slashdot的元控制可以說是它的一個有限版本。這種通過預測市場進行的更加金融化的元調控可能會產生更好的結果,因為激勵機制會邀請高能力和專業的參與者參與進來。

Nathan隨後擴展講道:

我認為,將加密經濟學與政治系統配對,有助於克服單獨困擾加密經濟治理的限制。引入以目的為中心的機制和時間調控可以彌補代幣經濟的盲點。但我並不是要完全反對加密經濟學。我也不是說這些政治必鬚髮生在每個應用程序和協議中。自由民主理論允許在民主結構內有多種形式的協會和業務,同樣,政治可能只在生態系統的關鍵槓桿點上是必要的,以克服單獨的加密經濟學的局限性。

這似乎大致正確。正如Nathan在他的結論中指出的那樣,金融化有好處,因為它吸引了大量的動機和能量來建立和參與系統,否則就不會存在。此外,防止金融化是非常困難的,而且成本很高,在最需要的地方少做,效果最好。然而,如果金融化系統的激勵機制是圍繞著一個最終非金融化的系統,那麼它也確實更穩定。

預測市場避免了代幣投票中固有的財閥問題,因為它們引入了個人責任:贊成最終被證明是錯誤決定的用戶比反對的用戶遭受更多的損失。然而,預測市場需要一些它正在測量的統計數據,而測量預言機不能僅僅通過加密經濟學來實現安全:至少需要社區分叉作為防止攻擊的後盾。而如果我們想避免頻繁分叉的混亂,在中心的一些其他明確的非金融化機制慧是一個有價值的選擇。

結論

在他的結論中,Nathan寫道:

但是,加密經濟系統不受外部監管的自主性可能使它們更容易受到失控的反饋迴路的影響,在這種情況下,狹隘的激勵會壓倒公共利益。這些系統的設計者已經顯示出令人欽佩的能力,可以設計出許多種類的加密經濟機制。但是,為了使加密經濟學達到其倡導者所希望的製度範圍,它需要為較不經濟的治理形式留出空間。如果加密經濟學需要一個政治層,而且不再自給自足,那麼加密經濟學還有什麼用?一個答案可能是,加密經濟學可以成為確保更民主和以價值觀為中心的治理的基礎,其中激勵措施可以減少對軍事或警察力量的依賴。通過成熟的設計,與較少的經濟目的相結合,加密經濟學可能超越其最初的限制。政治也需要加密經濟學……通過將加密經濟學與民主相結合,兩種遺產似乎都能受益。

我大致同意這兩個結論。防止合謀的語言可以幫助理解為什麼加密經濟學的純粹主義如此嚴重地限制了設計空間。 “金融”是當系統不試圖防止共謀時出現的一類模式。當一個系統不防止合謀時,它就不能區別對待不同的個人,甚至不能區別對待不同數量的個人:只要存在施加影響的”位置”,該位置的所有者就可以將其賣給出價最高的人。

亞馬遜上的法槌。如果這些是真正帶有相關審判權的NFT,那麼這個世界可能會很有趣,但我肯定不會想成為一名被告!

另一方面,以防禦為中心的設計語言是一種被低估的方式,可以思考基於區塊鏈的設計的一些優勢所在。民族國家系統通常以兩種總體化的心態之一來處理威脅:封閉邊界與征服世界。封閉邊界的方法試圖在系統可以監管的”內部”和系統不能監管的”外部”之間做出硬性區分,嚴重限制了內部和外部之間的流動。而征服世界的方法試圖將一個民族國家的偏好治外法權化,尋求在整個世界上沒有任何地方可以發生一些不受歡迎的活動的狀態。區塊鏈在結構上無法採取這兩種方法,因此它們必須尋求替代方案。

幸運的是,區塊鏈確實有一個非常強大的工具,使這種多孔條件下的安全實際上是可行的:密碼學。密碼學允許每個人驗證一些治理程序是完全按照規則執行的。它為所有的行動留下了可驗證的證據線索,儘管零知識證明允許機制設計者自由地挑選究竟哪些證據是可見的,哪些證據是不可見的。密碼學甚至可以防止共謀! 區塊鏈允許應用程序生活在其治理者無法控制的基體上,這使得他們能夠有效地實施一些技術,例如,確保每一個規則的變化只在60天內延遲生效。最後,自由分叉比大多數中心化系統更實用,而且分叉的經濟和人力成本也低得多。

基於區塊鏈的裝置可以為世界提供許多東西,而其他種類的系統卻沒有。另一方面,Nathan強調區塊鏈化不應該等同於金融化是完全正確的。基於區塊鏈的系統有很多空間,它們看起來不像貨幣,而且我們確實需要更多這樣的系統。