剛剛結束安慶某虛擬數字貨幣案件的庭審,馬不停蹄來到深圳出差,剛到酒店就看到一則新聞,兩男子現金買賣虛擬貨幣被廣東省梅州市大埔法院判非法經營罪,法院認為,買賣虛擬屬於變相買賣外匯,具體案情如下:

2021年11月,陳某做起現金買賣虛擬貨幣的業務,其向認識的幣圈散戶收購USDT(泰達幣,虛擬貨幣交易平台的中間幣,與美元匯率為1:1)(以下簡稱:U幣),再倒賣給收購方,從中賺取差價。每次交易的牌價由收購方定價,收購方對比1個U幣的價錢和其他虛擬幣種當天牌價,計算出有賺的牌價。比如:虛擬貨幣交易平台上1U幣=6.36元人民幣,陳某就以1U幣=6.24元人民幣收購散戶的U幣,再以1U幣=6.27元人民幣的價格賣給收購方。因每次交易都涉及到大量的現金,陳某怕被人搶劫,便僱請李某毅以保鏢身份護送與散戶交易的現金。

2022年2月21日,在廣東省中山市民眾高速路口,陳某、李某毅再次與收購方在虛擬貨幣交易平台上進行U幣交易,雙方按當天人民幣與美元的匯率進行現金兌換約81.4萬個U幣,共計人民幣5101770元。 2月22日8時許,陳某、李某毅租車返回福建省福州市,在途經梅州市大埔西河檢查站時被公安機關人贓俱獲,並當場扣押現金人民幣5101770元。

對於該案,劉揚律師有不同看法。買賣虛擬數字貨幣(otc)的行為,究竟是否構成非法經營罪,其實是個老生常談的問題,已經有很多專家學者和律師對此進行了深入分析,大家普遍認為,以非法經營罪定罪處罰,前置法依據不足。

1.何為非法經營罪中的“違反國家規定”?

關於這個問題,相關司法解釋有明確說明,並不存在任何“模糊地帶”,“違反國家規定”是非法經營罪的入罪前提,換言之,沒有違反國家規定,就一定不構成非法經營罪。根據《最高人民法院關於準確理解和適用刑法中“國家規定”的有關問題的通知》之規定:“二、各級人民法院在刑事審判工作中,對有關案件所涉及的“違反國家規定”的認定,要依照相關法律、行政法規及司法解釋的規定準確把握。對於規定不明確的,要按照本通知的要求審慎認定。對於違反地方性法規、部門規章的行為,不得認定為“違反國家規定”。對被告人的行為是否“違反國家規定”存在爭議的,應當作為法律適用問題,逐級向最高人民法院請示。”

規制買賣虛擬數字貨幣的現有法律文件,有哪個是法律?有哪個是法規?有一個司法解釋倒是真的,但規範的是非法集資犯罪,和非法經營罪有何關係?對於規定不明確的審慎認定,無論是94公告,還是924通知,明確的不能再明確了,從法的位階來講最多也就是部門規章,部門規章不得認定為“違反國家規定”,說的還不夠清楚嗎?該案有沒有逐級向最高法請示?我相信沒有,按照劉揚律師的辦案經驗,在如此短的審限之內,是不可能獲得最高人民法院批复的,況且劉揚律師至今也沒有看到任何一起買賣虛擬數字貨幣案件被認為“違反國家規定”的最高法批复。

2.買賣虛擬數字貨幣是否等同於買賣外匯?

根據百度百科,外匯,英文名是Foreign currency,是貨幣行政當局(中央銀行、貨幣管理機構、外匯平準基金及財政部)以銀行存款、財政部庫券、長短期政府證券等形式保有的在國際收支逆差時可以使用的債權。包括外國貨幣、外幣存款、外幣有價證券(政府公債、國庫券、公司債券、股票等)、外幣支付憑證(票據、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等)。

由此可以看出,外匯係由貨幣行政當局發行,其本質在國際收支逆差時可以使用的債權,必須具備三個特點:可支付性(必須以外國貨幣表示的資產)、可獲得性(必須是在國外能夠得到補償的債權)和可換性(必須是可以自由兌換為其他支付手段的外幣資產)。

回到本案,被告人交易的是虛擬數字貨幣,是Tether公司推出的基於穩定價值貨幣美元(USD)的代幣Tether USD。 Tether公司,無論如何也不能稱為貨幣行政當局,而usdt,無論如何也不能稱為外幣。目前,對於虛擬數字貨幣案件的處理,很大程度上法律支撐是924通知,即《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》,裡面不是黑紙白字清清楚楚寫著“比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分佈式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點,不具有法償性,不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。”寫到此處,苦笑一聲,難道說的不夠清楚嗎?

3.是否屬於買賣外匯應當由誰認定?

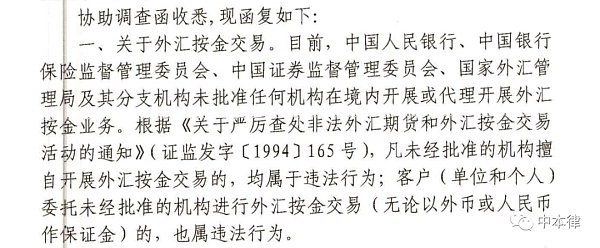

在我代理的買賣外匯被控非法經營罪的案件當中,針對是否屬於外匯,是否屬於買賣外匯,偵查機關會給國家外匯管理局發函,國家外匯管理局亦會復函,具體到本案,應當由國家外匯管理局梅州市支局复函認定,大概內容包括如下:

有個基本的法律邏輯是:如果沒有國家外匯管理局的複函,法院是不能據此作出判決;即便有國家外匯管理局的複函,是否採信,應當經過質證,由法院綜合評判,國家外匯管理局的複函也並非“鐵證”。我也很難相信,國家外匯管理局會認為買賣虛擬數字貨幣是買賣外匯行為。這就是為什麼很多交易所為什麼刑拘的時候涉嫌非法經營,但法院最終是判不下來的,究其原因,就是證監會和外匯管理局無法出具交易所經營的是“證券、合約、期貨”的認定。

4.寫在最後

924通知中提到,虛擬貨幣相關活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等非法金融活動,一律嚴格禁止,堅決依法取締。對於開展相關非法金融活動構成犯罪的,依法追究刑事責任。通過上述內容,我們可以清晰的得出如下結論:一是,涉嫌非法金融活動,並不等同於刑法意義上的涉嫌犯罪。二是,涉嫌非法金融活動導致的後果,應當是“嚴格禁止”、“依法取締”。三是,並非所有涉嫌非法金融活動都應當依法追究刑事責任,前提是“構成犯罪”。四是,本案中的買賣虛擬數字貨幣行為,也不屬於列舉的非法金融活動。

刑法是國家重器,不可隨意使用。本案中,沒有體現出雙方的usdt和現金本身存在問題,在這種情況下以非法經營罪定罪處罰,不符合罪刑法定的基本要求,如果認為陳某和李某的行為仍應加以處罰,不妨考慮行政手段。

本文案例來源:南方報業傳媒集團南方+客戶端

作者簡介

劉 揚

北京德恒律師事務所合夥人、刑委會副秘書長、執業律師。北京大學軟件工程碩士。從事法律工作十五年,主要從事網絡、區塊鍊和數字科技與金融交織的細分領域刑事業務,網絡安全應急技術國家工程實驗室數據安全諮詢專家(國家級重點實驗室),北京計算機學會網絡空間安全與法務專委會副秘書長(楊芙清院士任學會會長),北京大學軟件與微電子學院校友會理事。聯繫方式:13581751329。

北京德恒律師事務所劉揚律師團隊成員普遍具有多年司法機關實務背景,持續關注泛crypto領域,擅長代理具有一定理據的涉幣詐騙、非法集資、組織領導傳銷、非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動案件的刑事辯護,涉幣民商事仲裁,元宇宙、nft、web3.0等新興領域行業合規及公司治理。